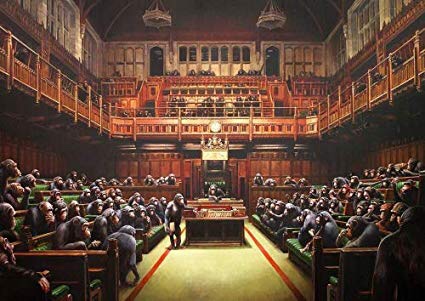

Romainville. La maison est une déflagration traversée par les derniers rayons du soleil. Novembre, c’est un vendredi avant un répit, quel répit au juste? La première fois, je n’avais pas remarqué, tout juste un léger désordre. « Les enfants… » avaient-il dit en esquissant un geste vague, englobant, en guise d’explication. Mais, comme toujours, la seconde fois, je vois à travers les yeux d’A-c qui hésite entre fou rire et horreur. Le chien Django, trop émotif, urine sur mes bottines façon nubuck. Nous sommes tout de suite catapultés dans le burlesque, le jeune chien aboie et gémit, la cliente se présente avec une bouteille d’eau et un mouchoir en papier, A-c lutte, les yeux révulsés, pour ne pas éclater, il est quatorze heures quarante et tout a explosé. Il n’y a plus de conventions sociales, il n’y a plus que des situations absurdes dont on ne sortira pas et c’est peut-être ça qui rend si triste l’animal par ailleurs charmant : la maison, l’après-midi, l’architecture, le travail, le langage même, tout est sans issue. Tout a explosé, des débris d’objets gisent en toute position, démantibulés, moisissent sur place en témoignant chacun d’une catastrophe soudaine, personnelle, violente, inexplicable. Cartons qui se décomposent dans la neige suintante. Casseroles béantes, jouets, linges, quels linges, objets, objets, objets gisants, brisants, arêtes insupportables du réel. Le chien est attaché à son fauteuil. Il faut voir le regard de cet épagneul. La cliente assise pieds-nus devant sa visioconférence. Nous, arguons-nous cyniquement, ce sont surtout les murs qui nous intéressent. Alors on mesure, écartant des plaques, des morceaux de plastique, des bribes, des fragments, des effondrements. C’est comme s’aventurer dans une jungle, où une syntaxe qui serait devenue folle, une machine à entropie. Nous visons désespérement les fenêtres avec nos instruments, le jour décline et l’on n’entend que les relances molles de la visioconférence. Nul ne passe dans la rue. Un aquarium glauque recèle une vie plus obscure encore. Quelle vie? Que faire? La cliente se prend la tête dans les mains. Nous progressons pièce par pièce comme les arpenteurs du Château, les assistants maléfiques d’une entreprise incertaine. Quelle entreprise? Ne voyez-vous pas que tout est perdu? Que plus rien n’a de sens? Que cette vie quotidienne est un enfer? Et qu’est-ce que nous faisons là, nous les sournois arpenteurs? Que déplorons nous? Que réclamons nous? L’ordre? La décence? Le ménage? Pire, le sens? Tous les mots sont piégés. Tous les mots des livres qui dorment sur les rayonnages blancs sont comme le chien, comme tout ici : perdus.

On repart, chacun de son côté, et la ville est exactement comme la maison, explosée. Tout est broyé en blocs gris, dignes, silencieux, désertés, d’une tristesse et d’une beauté indicibles. Tout est fini avant d’avoir commencé, les rails du tramway comme fichés dans du sable, les plaques de béton blanc étalés devant une casse automobile, le bar « L’horizon », fermé, les maisons ouvrières tapies dans des impasses en attendant d’être mangées, le nouveau métro instantanément gris avec l’affiche qui annonce « Chatelet à 17 minutes », le cinéma Le Trianon. Tout s’enfonce, tout sombre, tout s’effondre dans le gris grumeleux du soir, dans une majestueuse grandeur. C’est à pleurer.