« L’humanité s’auto-crée comme société et comme histoire – il y a, ici, création de la forme société, irréductible à des « éléments » quelconques (aux individus, qui sont évidemment des fabrications sociales, ou au psychisme humain, qui est, comme tel, incapable de produire des institutions et des significations imaginaires sociales). Cette création a lieu «une fois pour toutes» – l’animal humain se socialise – et aussi d’une manière continue: il y a une pluralité indéfinie de sociétés humaines, chacune avec ses institutions et ses significations, donc aussi chacune avec son monde propre. Cette création se fait, presque partout, presque toujours, dans une très forte clôture. Dans la presque totalité des sociétés connues de nous, il est impossible de mettre en question le monde propre de la tribu. Cela non pas parce qu’il y a violence et répression, mais parce qu’une telle mise en question est psychiquement et mentalement inconcevable pour les individus fabriqués par la société en question. Dans une société traditionnelle fortement religieuse (comme elles le sont toutes), dire par exemple « Dieu est injuste » est inconcevable, puisque la justice est un des attributs (et même, comme chez les Hébreux, un des noms) de Dieu: dans une telle société, «Dieu est injuste » est aussi absurde que, dans la société de 1984, Big Brother is ungood serait imprononçable lorsque le Newspeak aurait atteint sa phase de perfection terminale. »

Catégorie : Journal

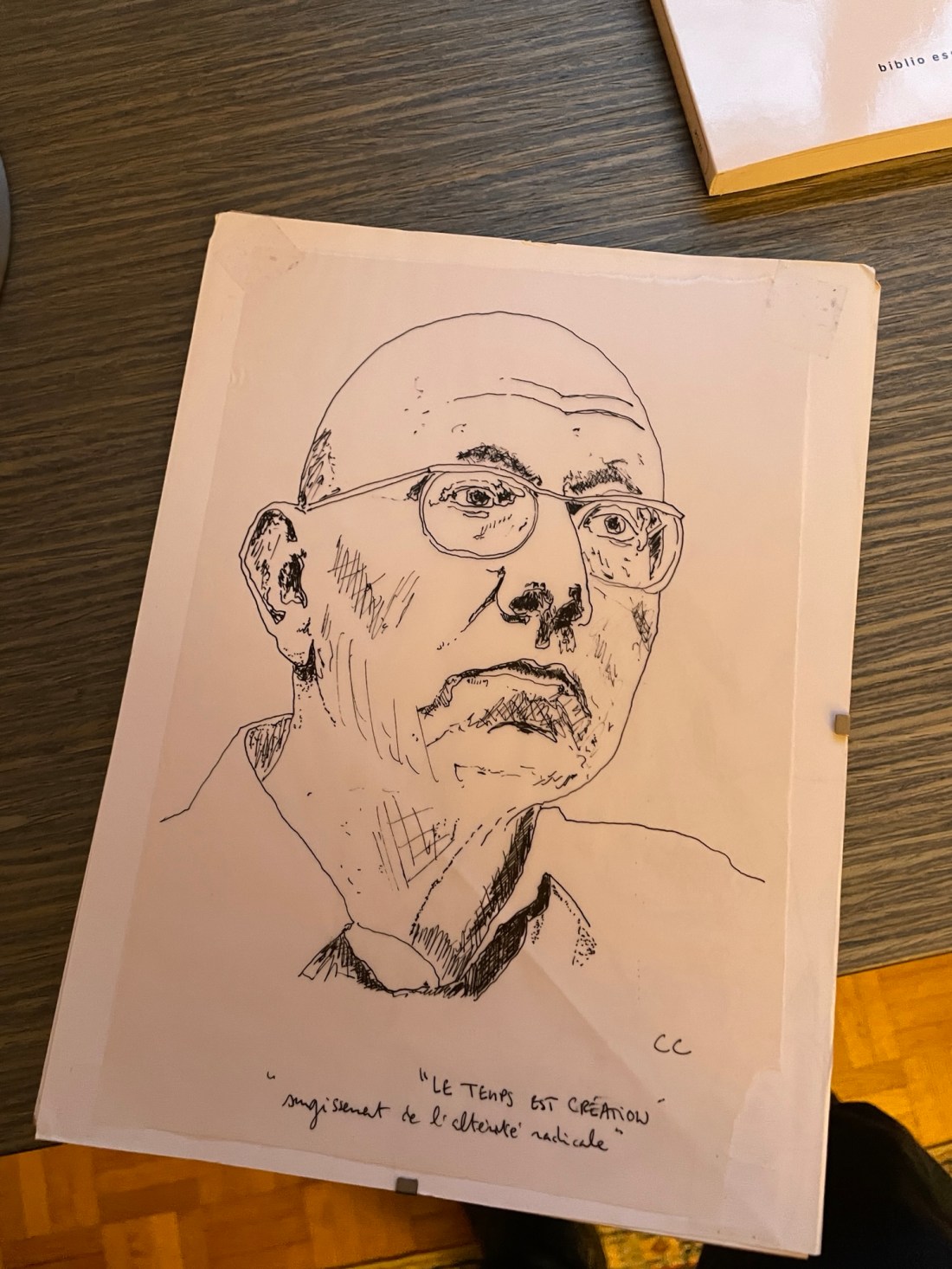

Castoriadis, suite..

« Merleau-Ponty et le poids de l’héritage ontologique », 1976-1977 in « Fait et à faire, Les carrefours du labyrinthe – 5«

—

« L’esprit «n’a» pas des représentations. L’esprit, si on veut utiliser ce terme, est cela: flux représentatif (et aussi autre chose, certes). L’«esprit» est, d’abord et surtout, cette présentation perpétuelle de « quelque chose » qui n’est pas là pour autre chose (re-présentation, Vertretung) ni pour «quelqu’un».

Perception, rêve, rêverie, souvenir, phantasme, lecture, audition de musique les yeux fermés, pensée sont d’abord et essentiellement cela, rigoureusement au même titre. Que j’ouvre ou que je ferme les yeux, que j’entende ou que je me bouche les oreilles, toujours, hors le sommeil sans rêve, il y a cela même — et, pour commencer, rien que cela — qui est dans et par cette présentation, il y a (puisque la métaphore de la vision est, et non par hasard, dominante) « spectacle» absolu, qui n’est pas spectacle d’un autre trans-spectacle, ni spectacle pour un spectateur, le spectateur étant lui-même, pour autant qu’il est, sur scène.

C’est encore par une pensée seconde, par une réflexion, que l’on décrit cela comme une éclaircie qui surviendrait « à l’intérieur» de ce qui serait non éclairé, dans une nuit préalable de l’identité, par une déhiscence de et dans quelque chose d’autre. La nuit de l’identité est une pensée de retour sur (sur le il y a), une métaphore survenue, légitime certes en son moment, mais construite.

Il y a Vorstellung, représentation au sens « actif», mettre-poser-en-avant; avant qui n’est pas «avant» ou « devant» autre chose, qui n’est pas placer-quelque-chose-devant-quelqu’un, mais ce par quoi et dans quoi tout placer et toute place existent, poser originaire à partir duquel toute position – comme «acte » d’un sujet ou «détermination» d’un objet – a être et sens. »

Castoriadis, ‘De la monade à l’autonomie’, 1991, suite.

« L’être en général est création. L’imaginaire et l’imagination sont le mode d’être que cette vis formandi de l’être en général prend dans ce rejeton de l’être-étant global qu’est l’humanité. Elle y apparaît avec cette forme particulière, cette densité et surtout ces créations singulières, comme par exemple la signification, l’idéalité explicite. Le vivant n’est pas explicable, encore moins compréhensible, à partir de lois strictement physiques. Le vivant est une émergence. Dans cette émergence nous lisons cette puissance formatrice de l’être-étant global, puissance qui en elle-même n’a, bien entendu, aucune personnalité, mais aucune finalité non plus, elle n’est pas téléologique. Être c’est cela. Si ce n’était pas cela, être serait toujours le même. L’être humain n’existerait pas, la vie n’existerait pas, etc. Or être, c’est toujours aussi le être autre et le faire être l’autre. De cela, chez l’être humain nous voyons un écho infiniment intensifié, amplifié que sont précisément l’imagination radicale et l’imaginaire radical. Cela n’implique nullement une subjectivation de l’être.

(…)

La dimension poiétique de l’être humain, créatrice donc irréductible, inexplicable, indéductible, semble laisser tomber toute la dimension logique. Or il n’en est nullement ainsi. Une des premières constatations que nous faisons quand nous commençons à réfléchir est qu’il y a une dimension – qu’on appellerait couramment «logique», et que j’appelle ensembliste-identitaire ou ensidique – qui est partout présente, aussi bien dans la psyché que dans la société, dans le vivant, dans l’être physique. Un bouc ne peut pas être à la fois bouc et cerf ; deux et deux font quatre ; il n’y a pas de fumée sans feu ; des causes déterminées produisent des conséquences déterminées. Cela est là partout, mais cela n’est qu’une des deux dimensions qui font ce qui est. Je prends un exemple dans la psychanalyse.

Soit un analyste et son patient sur le divan ; le patient raconte un rêve, et les deux, ensemble, il faut l’espérer au moins, s’attaquent, suivant les règles, à l’interprétation du rêve. Le rêve est une formation fantastiquement complexe dans laquelle l’imagination intervient à un degré extraordinaire, souvent éblouissant de créativité dans ses rapprochements, dans ses inventions, dans ses calembours. Mais aussi, dans ce rêve, on rencontre par exemple des calculs. L’imagination créatrice poiétique du rêve doit s’ instrumentaliser dans des calculs pour pouvoir dire ce qu’elle a à dire. De même, quand Bach écrit une fugue, il compte les notes du thème, il compte la cinquième pour reprendre le thème à la cinquième, il compte les notes du contre-thème, il connaît les rapports harmoniques de cette construction. (…) Ces calculs sont aussi présents dans une grande œuvre de peinture. Il y a une logique fantastique même dans un poème surréaliste. S’il n’y avait pas cette logique, l’effet de sens de l’absurdité apparente ou réelle d’une phrase ne serait pas un effet de sens, ce ne serait rien du tout. C’est par opposition, par contraste, mais aussi par insertion constante de fibres logiques que ce qui dépasse le logique peut non seulement être dit mais être, tout simplement. La philosophie est restée victime de la méta-catégorie de la déterminité, en posant que tout ce qui est doit être déterminé et déterminé de part en part, ce qui n’est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c’est que rien ne peut être s’il n’est aussi déterminé. L’inconscient n’est pas une machine, contrairement à ce que croyait Lacan. Mais l’inconscient est déterminé en tant qu’inconscient. Il a un mode d’être qui est le sien, et qui n’est pas celui d’un kangourou ou d’un théorème topologique. »

Castoriadis, le retour

Fait et à faire, Les carrefours du labyrinthe 5, ‘De la monade à l’autonomie’, 1991.

—

(…)

Considérons la dimension constitutive de la société et de l’histoire, la dimension instituante. Nous y voyons quelque chose que, à défaut d’un autre terme, il faut bien appeler une source, une capacité des collectifs humains de faire surgir de façon immotivée – bien que conditionnée – des formes, figures, schèmes nouveaux qui, plus qu’organisateurs, sont créateurs de mondes. C’est en vertu de ces schèmes que le monde grec ancien est peuplé de nymphes et de dieux ; que le monde hébraïque est un produit de l’action de Dieu, qui a aussi créé l’homme ; que le monde capitaliste moderne est un monde voué à une expansion indéfinie des forces productives. Tout cela n’est ni nécessaire ni contingent. C’est la façon d’être que créent les êtres humains en société, et chaque fois ex nihilo quant à ce qui importe vraiment, c’est-à-dire la forme ou chose. L’Europe moderne utilise à la fois la Grèce, Rome, l’hébraïsme, des éléments arabes, des éléments germaniques, et autre chose encore qu’elle crée elle-même. Mais, en créant elle-même autre chose, elle donne une autre signification à ce qu’elle emprunte à ces mondes antérieurs.

On voit immédiatement le parallèle avec le sujet. Dans les deux cas nous avons ce mode d’être, qui est le mode d’être du pour soi, qu’on retrouve déjà élémentairement dans le vivant.

Le pour soi veut dire monde propre, source de création d’un monde propre. De même que rien ne peut entrer dans une cellule qu’à condition de traverser le filtre de l’enveloppe de celle-ci, et une fois qu’il y est entré être métabolisé par la cellule – ou bien il la tue -, de même rien ne peut entrer dans une psyché singulière qu’à condition d’être métabolisé par elle. Et rien ne peut entrer dans une société, qui ne soit ré-interprété, mais en fait recréé, reconstruit, pour prendre le sens que cette société-là donne à tout ce qui se présente pour elle.

Une société, comme une psyché, en première approximation, comme une cellule, comme un organisme vivant, est dans la clôture, au sens algébrique du terme. Un corps algébrique est clos si toute équation qui peut être écrite dans ce corps admet une solution avec des éléments de ce corps. Dans la société hébraïque, par exemple, tout ce qui apparaît trouve sa solution au plan de la signification, il peut y être interprété. D’où ce paradoxe fantastique que même I’Holocauste, du point de vue hébraique proprement dit, doit être plein de signification.

(…)

C’est cela la clôture algébrique du système.

Cette clôture est rompue deux fois dans histoire de l’humanité. Elle est rompue une première fois en Grèce ancienne.

Elle est refermée ensuite avec le christianisme, le vrai. Elle est rompue à nouveau avec l’Europe moderne dès les XIIème et XIIIème siècles, lorsque des questions commencent à surgir ; et finalement on débouche sur le temps des révolutions, des Lumières, du mouvement ouvrier.

(…)

À suivre..

Siegfried, ii (Brünnhilde)

tu devrais déposer un moment

ce glaive

de la fierté outragée

dont tu as hérité

tu devrais laisser venir

une autre forme

de santé

te reposer dans les montagnes

essayer d’autres routes

aventurer un sourire

sous la lune

froide

qui brille

qui

brille.

Sur ‘Le cercle de craie caucasien’

Dans une Georgie de carnaval, un kolkhose au bord de la Perse – mais cela pourrait être la Chine ancienne, ou l’allemagne des années 40, ou encore notre triste ici-et-maintenant, notre Bas-Empire – la cour du gouverneur Abachvili festoie et fastoie dans l’inconscience alors que les Perses sont à leurs portes. Les mauvaises nouvelles? Jamais avant les réjouissances, dit-on. Le gouverneur est renversé, décapité par les princes de Georgie. Puis dans la confusion de l’invasion et de la fuite éperdue qui s’ensuivent, l’enfant du gouverneur et sa femme Natella, l’héritier Michel, est laissé de côté. Groucha, la servante, après une courte hésitation, le reccueille et au prix de mille difficultés, au détriment de son intérêt personnel, pour dire le moins, va l’élever. Arrive un nouveau retournement de régime et la femme du gouverneur revient et réclame l’enfant. Et c’est à Azdak, intellectuel douteux nommé juge par le nouveau régime, qu’il revient de décider à qui, de Natella ou de Groucha, il revient de confier l’enfant. Le cercle de craie est tracé, l’enfant est placé au milieu, les deux femmes de chaque côté. A celle qui parviendra à sortir l’enfant du cercle, il reviendra. Natella – il en va de son héritage! – tire et arrache l’enfant car Groucha ne veut ni ne peut lui faire du mal. Mais Azdak, complaisant et corrompu avec les riches, généreux avec les pauvres, en décide autrement : l’enfant ira à celle qui l’a élevé et aimé. Et d’une ruse il prononce aussi le divorce de Groucha avec son mari de circonstance, Youssoup, pour la rendre à son amoureux Simon Chachava. Ils partent avec l’enfant. Happy end. Il faut en profiter, avec Brecht ce n’est pas si souvent.

—

‘Redoutable est la tentation d’être bon’, dit l’argument. Cela vous vaut toutes sortes d’ennuis, cela va à l’encontre de vos intérêts. Oui, mais il y a l’amour, dit Brecht, qui est ici fraternité, bonté et c’est l’amour qui fait traverser des montagnes, marcher dans la neige, marchander pour une bouteille de lait, subir l’opprobre de sa famille et la société, se marier contre son gré. C’est l’amour qui éclaire et donne sens à la vie. Et puis, il y a la justice. Concept bricolé, douteux, à la légitimité incertaine parce que décidé par le peuple qui roule d’une mesquinerie à l’autre (‘C’est une bonne âme, mais uniquement après le repas’ fait dire Brecht de l’horrible belle-soeur Aniko). Mais, fort d’un peu de décorum, d’une robe, d’une position de tiers en Ponce Pilate alcoolique et sceptique tenu par le formidable juge Azdak, ça marche, ça peut marcher veut croire Brecht. La société s’institue, ça oui, elle est fondamentalement injuste mais elle contient l’idée ou la possibilité de la justice, comme nous possédons tous, à des degrés divers et avec des prédispositions variées, la possibilité de l’amour, de la générosité, du don de soi. Merveilleuse fable politique. Et cette langue cruelle et drôle, pas fondamentalement méchante, railleuse plutôt, qui tranche comme une lame. Merveilleux Brecht. Et la morale? La voici : ‘Vous qui avez écouté l’histoire du cercle de craie, Retenez l’avis des anciens: Que toute chose au monde revienne à ceux qui lui sont utiles : L’enfant aux êtres maternels, pour être sûr qu’il grandisse bien. La voiture au bon conducteur, pour que sans heurts soit le chemin. La vallée aux irrigateurs, pour qu’en fruits elle soit fertile.’

Siegfried

ambassadeur théorique

de qui il est

ennuyé de ses missions il contemple

son épée

son action est imaginaire et de ça

il s’ennuie

en lui la chose

-cette chose prisonnière

pleure.

Sur ‘Siegfried’

Le héros erre dans la forêt d’arbres suspendus, qui pendent cimes vers le bas. Il ne sait pas qui il est, ni à quoi il sert, il réclame une épée, il ne comprend pas ce qu’il ressent ni ce qu’il pense, il s’énerve, il trépigne, il est ridicule. Il est une chambre vide, il est la création de Mime, le nain maléfique des Nibelungen, ou de Wotan, le dieu vengeur et aimant déguisé en Voyageur. Siegfried est le ‘sot qui ignore la peur’. Tout le monde l’instrumentalise, tout le monde voit à travers lui de sombres desseins. Il doit tout accomplir, passer les étapes, le narratif on dirait aujourd’hui. Il est le naïf de l’action, mais bizarrement toujours un peu extérieur à elle. Il est l’oeil vide du cyclone (G). Il est tellement au centre de l’action qu’il en disparaît, alors que les personnages qui gravitent autour de lui gagnent en épaisseur, en vitesse, en caractère. Siegfried a la tête d’un comptable et rit stupidement avec les oiseaux. Un animal. Il est une abstraction, un biais, une cellule souche. Au centre de l’action, il n’y a rien. Au centre du destin, il n’y a rien. Et au centre de l’identité non plus, il n’y a rien. Terrifiante mécanique. A un moment, la scène se vide, les arbres se rétractent dans les cintres et Siegfried reste seul, devant, faisant tourner son Ring énorme qui ressemble à une couronne – au centre de laquelle il n’y a rien. Autour il y a des tours d’Algecos, des constructions et Brünnhilde qui approche lentement dans son vaisseau hyménique. Il ne dit rien et il fait tourner l’anneau le regard perdu vers le centre de l’univers. C’est beau. Il est beau, parce qu’il est perdu. Et plus tard, il est monté dans la chambre, il a arraché tout ce plastique, c’est grotesque, il a réveillé Brünnhilde, il a fait tout ce qu’on lui a demandé cet homme là, depuis toujours, il a tué le dragon, il a tué le nain maléfique, il a forgé l’épée, il a renié père et mère – il n’en peut plus. Et il est là, recroquevillé dans un coin de la chambre, couvert de sang, le regard dans le vide encore, il se demande ce qu’il fout là, à quoi ça sert, il a l’angoisse de la chambre, l’angoisse de toutes les chambres quand on est monté, quand on a tout fait, quand on a absolument tout fait mais que ce n’est toujours pas ça. Brünnhilde chipote. Il a la tête d’un voyageur de commerce fatigué et décu dans une chambre d’hôtel. Il est fatigué mais il est la résignation même parce qu’il est le héros, c’est son métier. On s’identifie. On se dit que si ça fadeur est la nôtre – Meursault, Siegfried, Roquentin, Franz K. – son courage est peut-être le nôtre aussi. ‘Délice de l’amour, exultation de la mort’ dit le livret qui est totalement délirant à ce moment-là. Voire. Exaltation du vide plutôt, qui passe par lui, qui passe par nous, qui est peut-être notre aventure ultime. Notre – espace.

Sur ‘La fin du courage’

Derrière moi un homme applaudit à tout rompre, siffle, suggère une standing ovation, crie des bravos. Et il convient d’applaudir, les actrices s’étreignent avec un air de bonheur, là, tout près, sur la scène. Y croire ou pas, te dis-tu, quand tu trouvais à la pièce un peu de l’outrance que précisément elle prétendait dénoncer. Quoi? La vulgarité, le bruit, la fausseté, la superficialité? Jouer au théâtre, ce n’est pas interdit. Mais c’est aussi, faire comme si. Par convention le théâtre, la scène, boire un verre après, raconter aux collègues le lundi. Comme dans Roland Barthes, la barbe de l’abbé ou son image, à moins que l’image soit la chose? La fragilité de tout cela se masque dans une célébration, une convention, on applaudit, on se presse vers les lumières. Ce qui était intéressant c’était le texte te dis-tu, pas tout ce qu’on brode dessus. Tu es ultracritical, tu penses que le décor ne va pas, que la chanson non plus, qu’on ne peut pas lire et jouer, etc. La difficulté, finalement, c’est combien de temps tu tiens avant de te retourner vers les autres, plein d’espoir, pour qu’ils t’approuvent. Qu’est-ce que tu parviens à fabriquer, à poser en résistant à l’impérieux besoin de te retourner. Ruminer, dit Nietzsche, jouir de soi, de son esprit, de sa solitude. Ecrire c’est ramasser des brindilles hâtivement pour faire du feu, la vérité est peut-être quelque part entre les branches, l’identité qui passerait par là, captée par le dispositif, au hasard.

La taupe, 2

le soir

je rentre du travail comme Franz Kafka rentrait du travail

sous mon pardessus, dans mon chapeau

je longe les rues noires

apercevant à peine, devinant presque

-éclat des bottes noires, altière

-qui chante en silence

-qui vient de loin

un visage pâle un éclair,

une passante

qui passe.