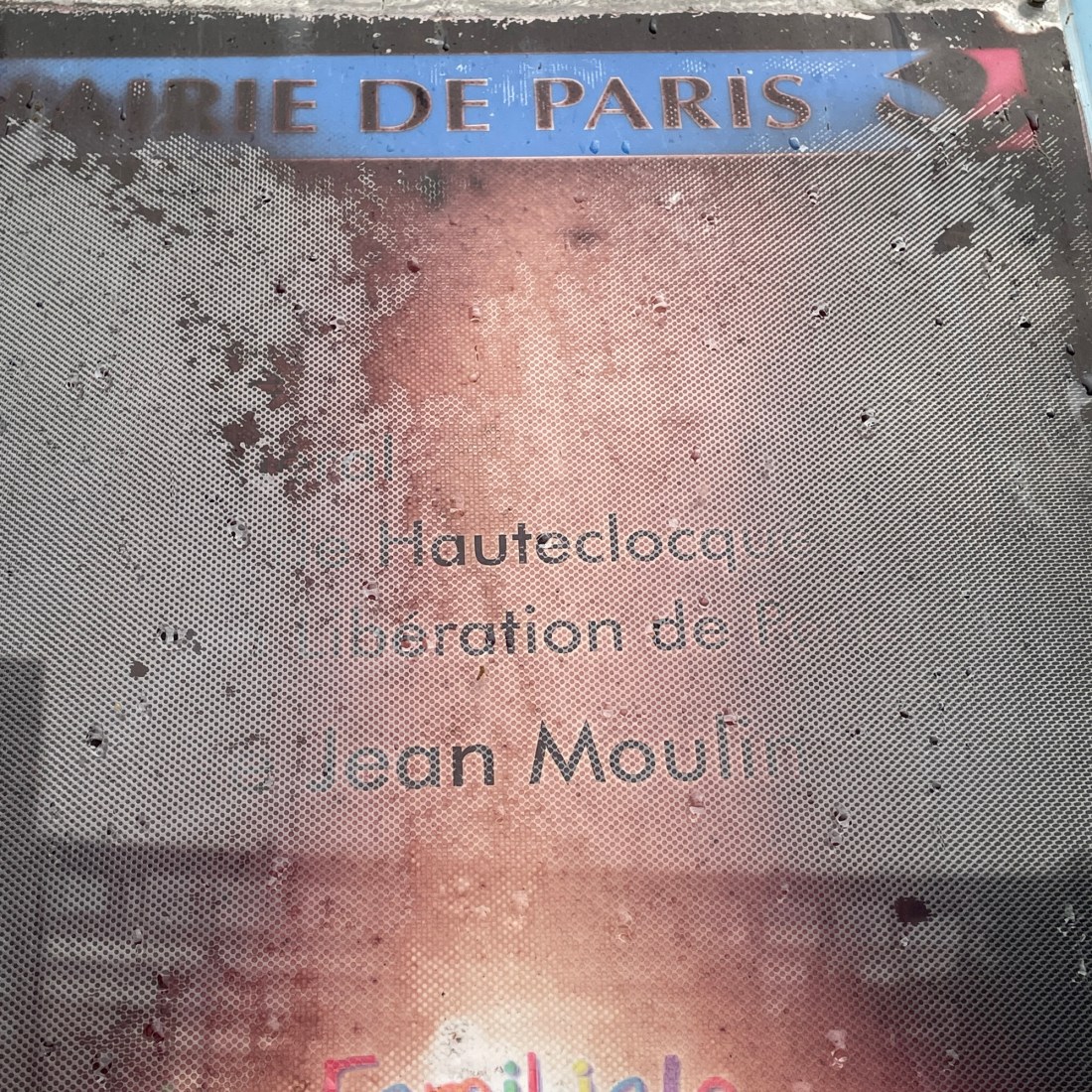

La dalle Atlantique, au-dessus de la gare Montparnasse. Dans une ville, disait Umberto Eco, il suffit de faire quelques pas pour retrouver la solitude. C’est vraiment ça. Les façades de Dubuisson. Les restes pourrissants de feu le musée de la Résistance. Les ondulations des années quatre-vingt dans le jardin qui prospère seul désormais. La seule vraie modernité, finalement, c’est l’abandon et la ruine, quand ne flotte plus que l’intention, quand ne flotte plus que le fantôme de l’intention architecturale, politique ou autre. Une dame perdue vient me demander où prendre un train. Elle doit “récupérer un enfant”. Des employés municipaux en combinaison vert sombre sont là aussi, très gentils, ils regardent le plafond rouillé en ayant l’air d’essayer de se rappeler le sens de leur mission. Une voiturette électrique semble prête au départ. Pour aller où? Tout est fortuit, mais ouvert, équanime. Il pleut. Des enfants aussi sont là, pas des enfants perdus juste des enfants qui jouent. Ils ont bien compris que c’est ici l’aventure. Plus loin, la dalle s’incline de quelques marches et il y a une autre barre de Dubuisson. Halls vitrés déserts, avec devant l’un d’eux un occasionnel employé en bras de chemise qui fume une cigarette en regardant son portable. Bureaux délicieusement vides derrière l’implacable répétition des fenêtres. Téléphone qui sonne dans des services depuis longtemps disparus. La stèle de Jean Moulin, figure pâlissante que personne ne regarde. Un panneau de permis de construire, lui-même rongé porte des inscriptions devenues illisibles. Un projet oublié. Un nuage d’intention dans une inattention générale. Le son assourdi des hauts-parleurs de la gare, en-dessous. Dieu! Que j’aime cet endroit. Le langage n’est rien sans l’intention, dit Wittgenstein. Mais quand il ne reste plus que l’intention, sous formes d’infimes traces qui tranquillement s’abîment, commence la poésie. C’est encore trop dire. Commence le mystère. Commence ce que je sais toujours reconnaître, mais jamais exprimer.