HOLDEN: You’re in a desert, walking along in the sand when all of the sudden-

LEON: Is this the test now?

HOLDEN: Yes. You’re in a desert walking along in the sand when all of the sudden you look down-

LEON: What one?

HOLDEN: What?

LEON: What desert?

HOLDEN: It doesn’t make any difference what desert, it’s completely hypothetical.

LEON: But how come I’d be there?

HOLDEN: Maybe you’re fed up, maybe you want to be by yourself, who knows? You look down and you see a tortoise, it’s crawling towards you-

LEON: Tortoise, what’s that?

HOLDEN: Know what a turtle is?

LEON: Of course.

HOLDEN: Same thing

—

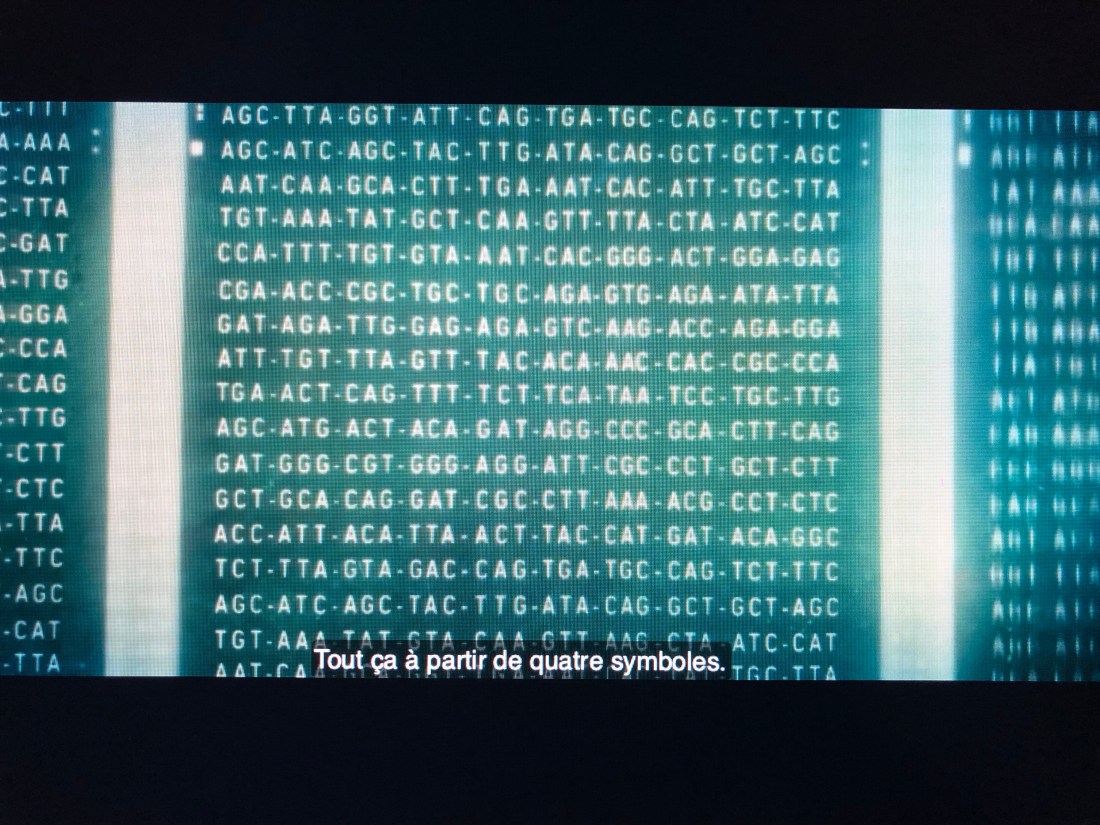

Je reçois le texte de de la préface pour le livre sur l’hôtel dans le Valais. C’est probablement M., la chargée de communication qui l’a écrit. Etonnant ce texte. Les poncifs (« niché », « exceptionnel », « philosophie »). Le green washing (« engagement envers le développement durable », « respectueux de l’environnement »). Le charabia néo-libéral-new-age (« hospitalité émotionnelle », « bien-être », « reconnexion avec soi-même »). La mièvrerie ou la banalité (« des vues à couper le souffle »). La positivité outrée, emphatique, maladroite. Peut-être la trace de de l’intelligence artificielle aussi ? La dame qui écrit ça, pour le compte du patron, veut bien faire. Elle n’use que de tournures convenues, héritées, conventionnelles, commerciales. Or, la seule histoire vraie à raconter, c’est ce que les financiers de Genève ne m’ont pas dit: la famille X, de Zürich ou de Bâle, a fait une très bonne opération. Quelqu’un fume un cigare invisible dans un salon invisible, avec un imperceptible sourire… Ce texte me fait penser à ce que Max Frisch raconte sur les écrivains de la RDA dans les années soixante-dix : pas possible de dire la vérité, de déroger au dogme du parti, d’émettre une quelconque pensée personnelle. Que cela parle d’hospitalité émotionnelle, d’authenticité ou de reconnexion avec soi-même, et non de marxisme-léninisme ou de socialisme réel, ne change finalement rien à l’affaire : dans les deux cas on ne peut dire que la doxa officielle, donc user des mêmes mots ad nauseam. Et dans les deux cas il y a la terreur, l’univocité. Je demande à Chat Gpt de réécrire le texte « de façon désabusée et cynique ». Le robot s’exécute et cela donne un texte assez mordant et drôle. Ce texte-là est juste, parce que l’autre est faux jusqu’à la moelle : il est mécaniquement juste parce qu’il dégonfle avec logique et méthode toutes les baudruches sur-gonflées de l’original. Peut-être même qu’il défait, en vrai – et même avec un certain humour – ce que lui-même a fait en faux, nourri par les indications marketing écœurantes de son commanditaire. Il faudrait inventer un test de Voigh-Kampff pour détecter, non pas les textes ou les images, films faits par des robots, mais plutôt les productions insincères et fausses. Il faudrait pouvoir juger du degré d’usure ou de corruption des mots dont on nous assomme.