Qu’est-ce que l’espace? C’est la vie, c’est l’organique. C’est une expérience (Erfahrung, mais aussi Erlebnis) qui ne se sépare pas de notre conscience, ni de nos sens (Kant*). Ce n’est pas seulement ce qui nous contient, ni ce dans quoi nous nous mouvons. C’est ce qui construit ce que nous sommes, comme conscience, comme individu, membre d’une société, comme être vivant, appartenant au cosmos. L’espace, c’est un apprentissage, et le lieu de cet apprentissage, dans l’univers de Scharoun, c’est l’architecture, c’est l’école.

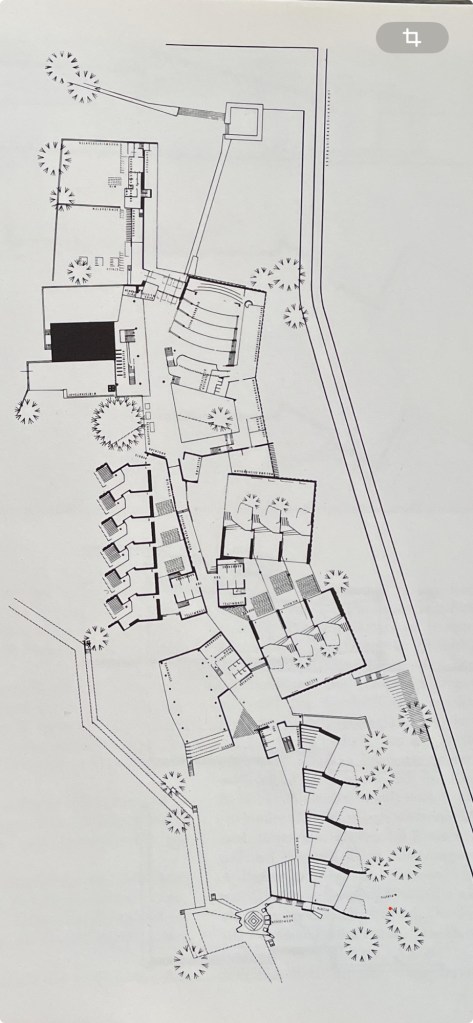

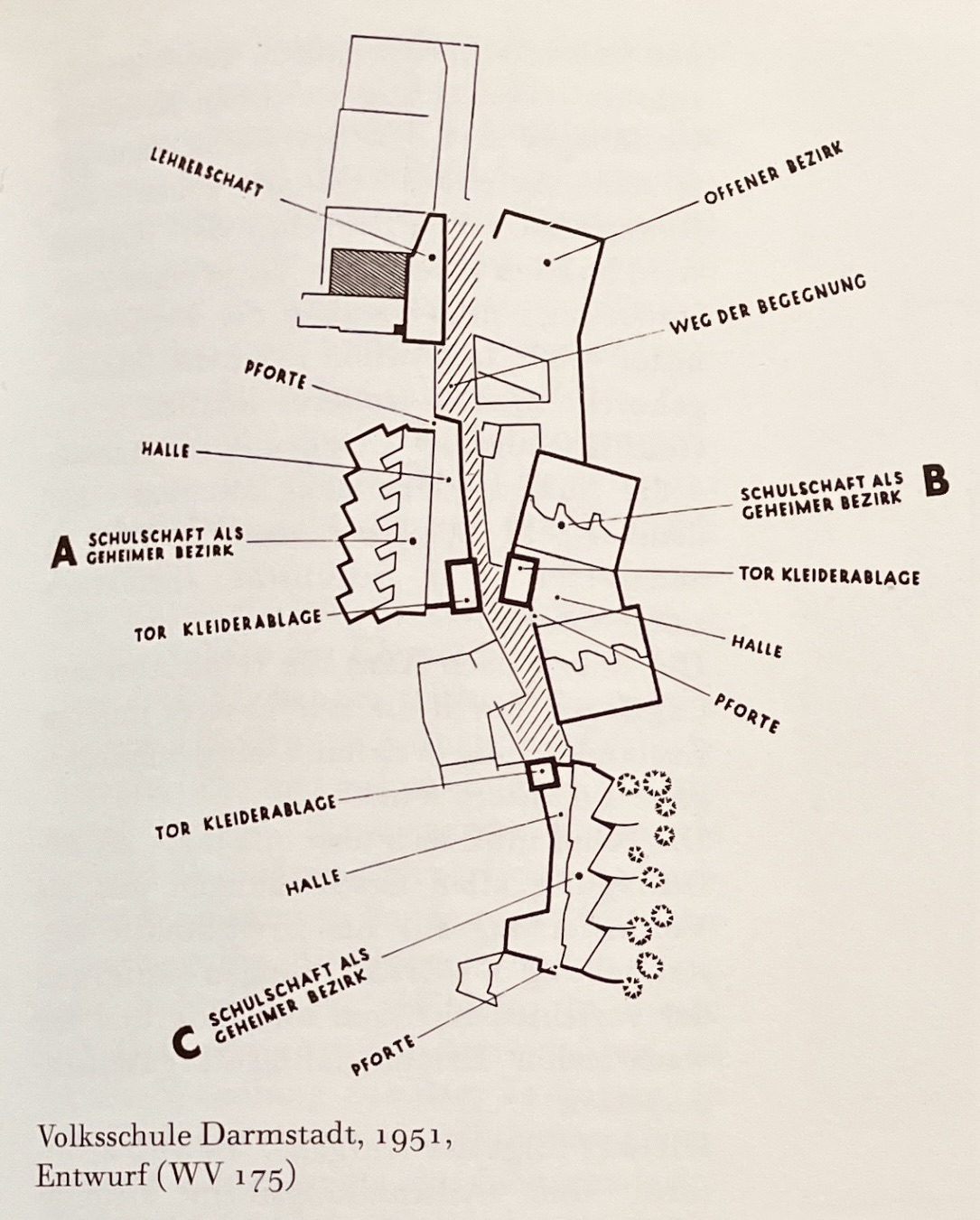

La beauté du projet de la Volksschule de Darmstadt, c’est qu’il est fait du point de vue de l’enfant, pas depuis une considération pédagogique, ni depuis une spéculation morale sur ce qu’est, ou devrait être un enfant. Ce qui pose l’hypothèse intéressante que Scharoun est un enfant. Darmstadt, c’est un projet manifeste, c’est aussi un long texte en lien avec la pensée de l’époque (1951), en particulier avec les Darmstätter Gespräche, cycle de conférences qui s’est tenu au même moment, parmi lesquelles figure le célèbre Bâtir Habiter Penser de Martin Heidegger. Darmstadt c’est, enfin, une des premières applications du Stadtlandschaft, pensée développée par Scharoun à partir de 1945 et qui veut dire bien plus que « paysage urbain » : c’est une refondation, sur les ruines de la guerre, c’est une nouvelle spatialité affranchie des dogmes, c’est une nouvelle société organique, fondée sur l’amitié et sur l’oeuvre, c’est une écologie, fondée sur l’appartenance de tout être et de toute chose au vivant, à la vie (das Leben).

Trois groupes d’âges, A, B et C. 6 à 9 ans, 9 à 12 ans, 12 à 14 ans. A chaque groupe correspond un ‘domaine secret’ (geheimer Bezirk) qui se referme sur ses spécificités, ses joies, ses privilèges, ses devoirs et son royaume. Au premier, la chaleur du nid, du groupe qui spontanément se forme, de la caverne. Au second, la découverte du travail, de la discipline, des sciences et des arts, de l’autonomie. Au troisième, la découverte du Moi, de l’intériorité, de l’esprit (Geist).

Grandir, c’est parcourir le temps, thématique centrale de l’école, d’un âge à l’autre – et aussi l’espace, d’un domaine secret à l’autre, où l’espace grandit avec vous, accompagne la croissance physique et intellectuelle. Mais c’est aussi passer d’un domaine fermé, qui celui de son âge propre, à un domaine ouvert (offener Bezirk), où se trouvent les professeurs, et la société des autres. Et, reliant ces domaines, une circulation – qu’on devrait plutôt appeler artère ou fleuve, toute métaphore de la conduction et du transport du vivant -, s’étend et s’écoule sous le nom de ‘Weg der Begegnung‘, chemin de la rencontre. Cet espace, et celui des domaines secrets, s’ouvre selon les âges et avec toute une série de subtilités, sur le dehors, la Nature, le Cosmos. Fenêtres, fenêtres de toit, halles intermédiares, cours intérieures protégées, cours, jardin, plan d’eau, ouvrent progressivement la jeune âme à l’étendue de l’Ouvert, du Cosmos.

A mesure que cette petite âme, animula vagula blandula, évolue, parcourt, saute, découvre, apprend, se révèle le corps de l’espace, et la sensation d’y appartenir. Ses replis, ses profondeurs, ses opacités, sa respiration – sont aussi les nôtres. Et le médiateur de cet apprentissage réciproque, c’est l’architecture, son déploiement dans le temps et dans l’espace qui peu à peu, révèle, dévoile, libère. Ce qui se joue là, c’est tout le déploiement, ou le dépliement de l’Être. Psyché et société. Caché/Secret et Ouvert/Cosmos. Construction concomittante du Moi et du Toi, du Nous face au monde, dans le monde. Invention, dans l’espace et dans la vie toujours, de la société (Gemeinschaft, Zusammenheit).

L’architecture, c’est ce déploiement dans la durée qui apprend le monde et la société. C’est cette expérience, cette aventure, cette découverte de ce qui advient.

—

*« L’espace n’est pas un concept empirique, qui aurait été abstrait d’expériences extérieures. Car pour que certaines

sensations soient rapportées à quelque chose d’extérieur à moi […] la représentation de l’espace doit être déjà posée comme fondement. » (Kant, Critique de la raison pure, Esthétique transcendantale, §2)

—