Sigmund, dernier round. Un raid de dilettante au pied léger, un oeil avide mais oublieux, insoucieux, rapide. Une excursion dans la psychanalyse. On grimpe le ‘Sigmount’ comme on est, mais c’est sûr qu’on n’est plus tout à fait le même quand on redescend la pente. Comme un Zarathoustra amateur qui redescendrait de sa montagne, satisfait, content, mais aussi remué, différent. Alors, qu’est-ce que j’en retiens à part le droit de me la raconter?

Le chapitre sept de L’interprétation du rêve où, après de longs préliminaires la pensée humaine littéralement s’envoie, quitte ce monde. Les diagrammes Ics/Pcs/Cs sont à la limite du compréhensible mais on sent bien que lui y est, que tout à coup il a compris, et qu’il lutte avec les mots pour nous faire comprendre sa vision presque mystique. Ce chapitre c’est un des rares exemples de quelqu’un qui est passé de l’autre côté – du conscient, du communément admis, du social, du visible, du moral, etc – et qui nous le raconte. C’est ça le plus extraordinaire avec Freud : il n’a pas ‘d’intentions’, comme il dit, pas de préjugés ni de limites. Il explore, constate, étaye, et puis il raconte, candidement, platement, ce qu’il a vu en nous. Pas si étonnant qu’il ait provoqué tant de fureur et de ferveur – mais les deux le dérangeaient, lui voulait montrer.

Quoi d’autre? Eh bien, Freud lui-même. La bienveillance et l’humour à froid qu’on voit dans les études de cas : Dora, le petit Hans, l’homme aux rats. Flegme derrière le cigare derrière la barbe derrière les bibelots antiques derrière le divan. Caché? Peut-être bien, mais là c’est moi qui transfère. Le destin de cet homme. La Galicie, et puis Vienne après des siècles de migrations et de persécution chez les Freud comme chez les autres. La respectabilité bourgeoise péniblement acquise, la sécurité à peine assurée – les études de médecine c’était ça, l’obligation de réussir et le travail acharné c’était ça aussi, et Jung, qu’on lui oppose toujours, était autrement assis dans la vie et la société que lui -, et il a fallu partir à nouveau, à quatre-vingt ans passés, et mourir à Londres.

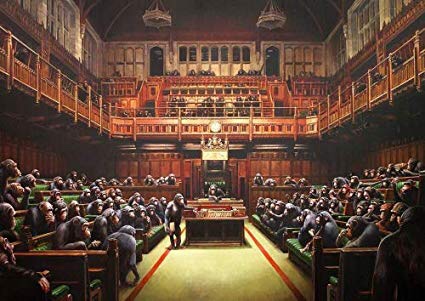

Quoi encore? Le bestiaire. Le Moi, le Ça, le Surmoi. L’Inconscient, le Préconscient, le Conscient. Toute sa mécanique cabbalistique, souvent obscure, obsessionnellement polie toute sa vie dans son bureau, qui confirme non seulement que ‘nous sommes plusieurs’ – ce qui est plutôt rassurant après tout – mais surtout que nous hébergeons la société, l’histoire et le monde en nous. Comme Nietzsche l’a vu juste avant lui (circa 1880), nous hébergeons l’antique et le primitif en nous, nous contenons biologiquement et psychiquement l’histoire du monde, des hommes, des animaux et des plantes. Nous contenons l’espèce en nous, qui remue, proteste et vit en nous. C’est cela les ‘Triebe’, les pulsions, les instincts. Et comme Nietzsche, toujours lui, l’a vu aussi, nous avons aussi avalé la société, intégré sa morale et ses ordres si intimement qu’elle se confond avec nous et lutte avec nos pulsions. Dans ‘Le Moi et le Ça’, Freud définit joliment le surmoi, le fameux Über-Ich, en disant que nous avons avalé nos parents, que nous avons ‘pris en nous-mêmes’ leur autorité. Et un peu plus loin, il dit : ‘De la sorte, le ça héréditaire héberge les restes des existences d’innombrables moi, et, lorsque le moi puise son sur-moi dans le ça, peut-être ne fait-il que remettre au jour des figures du moi plus anciennes, et les ressusciter.’ Un bestiaire, je vous dit.

Wünscherfüllung. L’accomplissement de souhait (dans L’interprétation du rêve). Chaque rêve est un accomplissement de souhait, une décharge psychique si l’on veut. C’est par le rêve, ‘la voie royale vers l’inconscient’ que Freud a démontré les mécanismes psychiques : les motions inconscientes, le travail du rêve, les déplacements, les condensations, c’est absolument fascinant. Les motions censurées qui ‘profitent’ de souvenirs innocents pour monter sur leur dos, franchir nuitamment les barrières pour parvenir grimées à la conscience sous forme du ‘contenu manifeste’, et incompréhensible, du rêve dont on se souvient le matin… Génial, tout simplement. S’il n’y a qu’un livre à lire : L’interprétation du Rêve. Die Traumdeutung.

L’appartement de la Berggasse à Vienne. L’entrée. L’escalier qu’ont gravi Dora, le père du petit Hans, l’homme au rats, Marie Bonaparte, Lou Andrea Salomé, C.J. Jung, Stephan Zweig, Breuer, Ferenczi, et tous les gens de la Société Psychanalytique du Mercredi – pourquoi le mercredi grands Dieux? Le vestibule. La salle d’attente. Le bureau qui donne sur la cour, si tranquille. Vienne n’a pas souhaité Freud, et je ne suis pas sûr qu’elle le regrette tant que ça – alors que lui, oui, et amèrement encore jusqu’à sa mort. Mais, voilà un lieu où a soufflé un esprit d’une force, d’une amplitude, d’une générosité, d’une ambition, d’une érudition extraordinaires, uniques. Si vous voulez savoir ce que c’est que le Gai Savoir, die fröhliche Wissenschaft ou la ‘gaya scienza’, c’est là. C’est là.

Le rêve des Ibis. Le plus troublant. Celui de la mère.

Eros et Thanatos. Pulsion de vie et pulsion de mort qui s’affrontent, qui s’agrippent, qui s’empoignent, qui luttent, qui se confondent dans leurs miroirs, qu’on ne peut plus séparer. Le pessimisme de ‘Malaise dans la culture’ (1930). On l’aurait été à moins. L’autodafé de la place de l’Opéra à Berlin en mai 1933.

Quoi encore. L’archéologie. Sa Rome psychique, fantasmée, où toutes les époques coexisteraient comme dans l’inconscient. L’éternel sans temps de l’inconscient en nous. Peut-être que c’est ça la seule chose stable en nous : l’empreinte psychique de quelques souvenirs indélébiles même si on croit les oublier, nos fondations psychiques qui nous survivent mystérieusement dans d’autres êtres.

Shakespeare. Une sorte de surmoi pour lui. Il l’avait complètement assimilé et Hamlet et Richard III, par exemple, lui étaient juste consubstantiels. Pas mal. Pratique.

J’arrête, on n’a pas que ça à faire et il ‘faut’ faire les cadeaux de Noël. Et puis, c’est le problème de l’excursion, du raid rapide : on ne peut pas tout voir, ni tout lire, ni ouvrir toutes les portes, et encore moins tout comprendre.

Juste une dernière chose. Avant-hier soir en allant au yoga, vers 18h30 à peu près au niveau du numéro 59 de la rue de Maubeuge, j’ai ressenti quelque chose. Comme une faible diode qui se serait allumée, mais la meilleure image serait : comme une légère plume interne qui m’aurait esplièglement gratté l’arrière de la tête. L’envie d’écrire. Une sorte d’éveil poétique. De resserrement de la réalité, et de fait après j’ai écrit. Mais, comprenez : quelque chose s’est frayé un chemin, quelque chose a bougé (motion), a rusé pour franchir la douane et s’inviter sur la plateforme bordélique de la conscience, à cet instant encombrée d’Instagram, de soucis d’immeubles qui s’effondre, d’énervements divers. Ce qui me fait dire que si nous connaissions mieux les étages que nous recélons, peut-être nous sentirions-nous mieux dans notre maison.