« L’humanité s’auto-crée comme société et comme histoire – il y a, ici, création de la forme société, irréductible à des « éléments » quelconques (aux individus, qui sont évidemment des fabrications sociales, ou au psychisme humain, qui est, comme tel, incapable de produire des institutions et des significations imaginaires sociales). Cette création a lieu «une fois pour toutes» – l’animal humain se socialise – et aussi d’une manière continue: il y a une pluralité indéfinie de sociétés humaines, chacune avec ses institutions et ses significations, donc aussi chacune avec son monde propre. Cette création se fait, presque partout, presque toujours, dans une très forte clôture. Dans la presque totalité des sociétés connues de nous, il est impossible de mettre en question le monde propre de la tribu. Cela non pas parce qu’il y a violence et répression, mais parce qu’une telle mise en question est psychiquement et mentalement inconcevable pour les individus fabriqués par la société en question. Dans une société traditionnelle fortement religieuse (comme elles le sont toutes), dire par exemple « Dieu est injuste » est inconcevable, puisque la justice est un des attributs (et même, comme chez les Hébreux, un des noms) de Dieu: dans une telle société, «Dieu est injuste » est aussi absurde que, dans la société de 1984, Big Brother is ungood serait imprononçable lorsque le Newspeak aurait atteint sa phase de perfection terminale. »

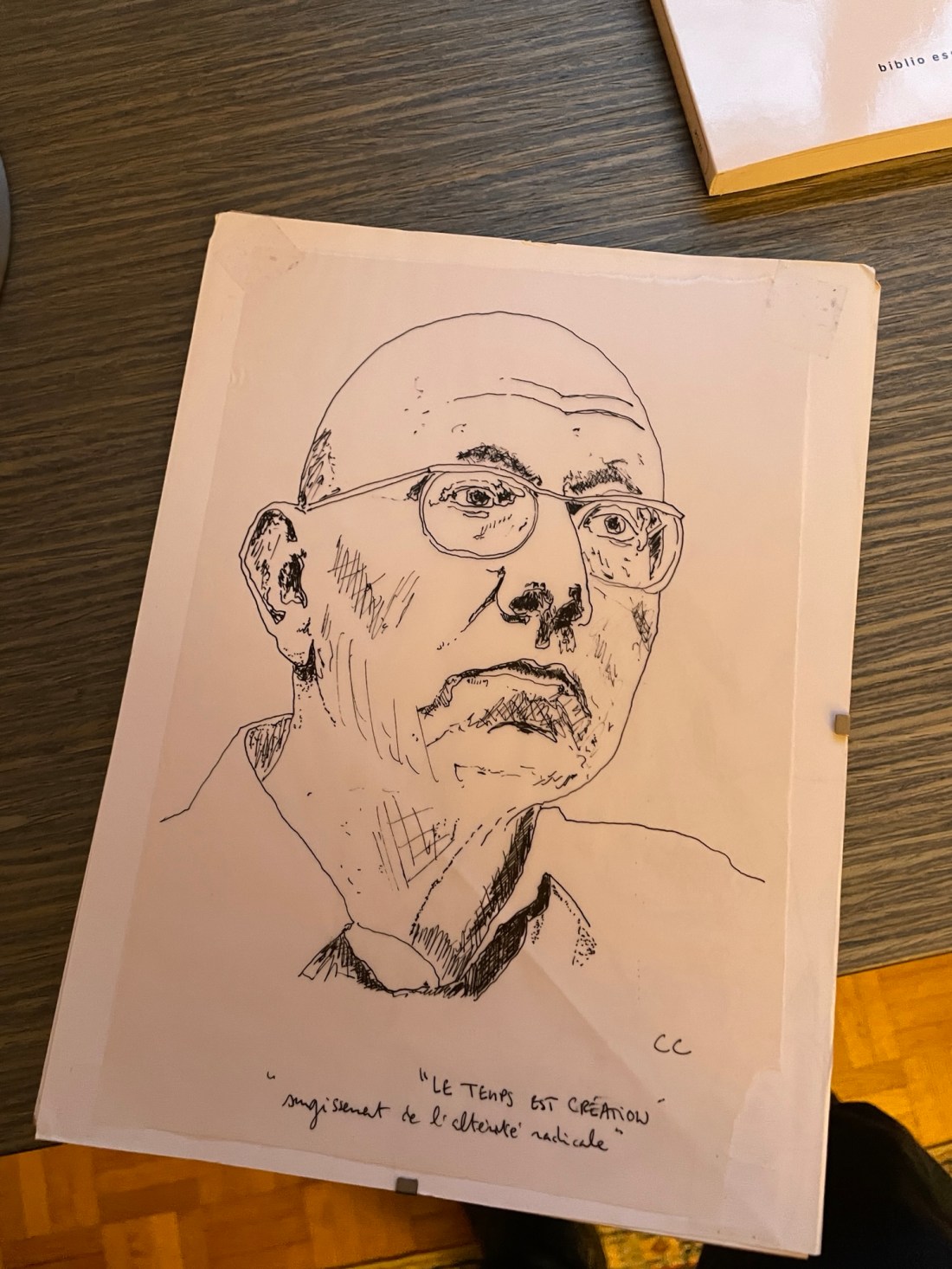

Étiquette : Cornelius Castoriadis

Castoriadis, suite..

« Merleau-Ponty et le poids de l’héritage ontologique », 1976-1977 in « Fait et à faire, Les carrefours du labyrinthe – 5«

—

« L’esprit «n’a» pas des représentations. L’esprit, si on veut utiliser ce terme, est cela: flux représentatif (et aussi autre chose, certes). L’«esprit» est, d’abord et surtout, cette présentation perpétuelle de « quelque chose » qui n’est pas là pour autre chose (re-présentation, Vertretung) ni pour «quelqu’un».

Perception, rêve, rêverie, souvenir, phantasme, lecture, audition de musique les yeux fermés, pensée sont d’abord et essentiellement cela, rigoureusement au même titre. Que j’ouvre ou que je ferme les yeux, que j’entende ou que je me bouche les oreilles, toujours, hors le sommeil sans rêve, il y a cela même — et, pour commencer, rien que cela — qui est dans et par cette présentation, il y a (puisque la métaphore de la vision est, et non par hasard, dominante) « spectacle» absolu, qui n’est pas spectacle d’un autre trans-spectacle, ni spectacle pour un spectateur, le spectateur étant lui-même, pour autant qu’il est, sur scène.

C’est encore par une pensée seconde, par une réflexion, que l’on décrit cela comme une éclaircie qui surviendrait « à l’intérieur» de ce qui serait non éclairé, dans une nuit préalable de l’identité, par une déhiscence de et dans quelque chose d’autre. La nuit de l’identité est une pensée de retour sur (sur le il y a), une métaphore survenue, légitime certes en son moment, mais construite.

Il y a Vorstellung, représentation au sens « actif», mettre-poser-en-avant; avant qui n’est pas «avant» ou « devant» autre chose, qui n’est pas placer-quelque-chose-devant-quelqu’un, mais ce par quoi et dans quoi tout placer et toute place existent, poser originaire à partir duquel toute position – comme «acte » d’un sujet ou «détermination» d’un objet – a être et sens. »

Castoriadis, ‘De la monade à l’autonomie’, 1991, suite.

« L’être en général est création. L’imaginaire et l’imagination sont le mode d’être que cette vis formandi de l’être en général prend dans ce rejeton de l’être-étant global qu’est l’humanité. Elle y apparaît avec cette forme particulière, cette densité et surtout ces créations singulières, comme par exemple la signification, l’idéalité explicite. Le vivant n’est pas explicable, encore moins compréhensible, à partir de lois strictement physiques. Le vivant est une émergence. Dans cette émergence nous lisons cette puissance formatrice de l’être-étant global, puissance qui en elle-même n’a, bien entendu, aucune personnalité, mais aucune finalité non plus, elle n’est pas téléologique. Être c’est cela. Si ce n’était pas cela, être serait toujours le même. L’être humain n’existerait pas, la vie n’existerait pas, etc. Or être, c’est toujours aussi le être autre et le faire être l’autre. De cela, chez l’être humain nous voyons un écho infiniment intensifié, amplifié que sont précisément l’imagination radicale et l’imaginaire radical. Cela n’implique nullement une subjectivation de l’être.

(…)

La dimension poiétique de l’être humain, créatrice donc irréductible, inexplicable, indéductible, semble laisser tomber toute la dimension logique. Or il n’en est nullement ainsi. Une des premières constatations que nous faisons quand nous commençons à réfléchir est qu’il y a une dimension – qu’on appellerait couramment «logique», et que j’appelle ensembliste-identitaire ou ensidique – qui est partout présente, aussi bien dans la psyché que dans la société, dans le vivant, dans l’être physique. Un bouc ne peut pas être à la fois bouc et cerf ; deux et deux font quatre ; il n’y a pas de fumée sans feu ; des causes déterminées produisent des conséquences déterminées. Cela est là partout, mais cela n’est qu’une des deux dimensions qui font ce qui est. Je prends un exemple dans la psychanalyse.

Soit un analyste et son patient sur le divan ; le patient raconte un rêve, et les deux, ensemble, il faut l’espérer au moins, s’attaquent, suivant les règles, à l’interprétation du rêve. Le rêve est une formation fantastiquement complexe dans laquelle l’imagination intervient à un degré extraordinaire, souvent éblouissant de créativité dans ses rapprochements, dans ses inventions, dans ses calembours. Mais aussi, dans ce rêve, on rencontre par exemple des calculs. L’imagination créatrice poiétique du rêve doit s’ instrumentaliser dans des calculs pour pouvoir dire ce qu’elle a à dire. De même, quand Bach écrit une fugue, il compte les notes du thème, il compte la cinquième pour reprendre le thème à la cinquième, il compte les notes du contre-thème, il connaît les rapports harmoniques de cette construction. (…) Ces calculs sont aussi présents dans une grande œuvre de peinture. Il y a une logique fantastique même dans un poème surréaliste. S’il n’y avait pas cette logique, l’effet de sens de l’absurdité apparente ou réelle d’une phrase ne serait pas un effet de sens, ce ne serait rien du tout. C’est par opposition, par contraste, mais aussi par insertion constante de fibres logiques que ce qui dépasse le logique peut non seulement être dit mais être, tout simplement. La philosophie est restée victime de la méta-catégorie de la déterminité, en posant que tout ce qui est doit être déterminé et déterminé de part en part, ce qui n’est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c’est que rien ne peut être s’il n’est aussi déterminé. L’inconscient n’est pas une machine, contrairement à ce que croyait Lacan. Mais l’inconscient est déterminé en tant qu’inconscient. Il a un mode d’être qui est le sien, et qui n’est pas celui d’un kangourou ou d’un théorème topologique. »

Castoriadis, le retour

Fait et à faire, Les carrefours du labyrinthe 5, ‘De la monade à l’autonomie’, 1991.

—

(…)

Considérons la dimension constitutive de la société et de l’histoire, la dimension instituante. Nous y voyons quelque chose que, à défaut d’un autre terme, il faut bien appeler une source, une capacité des collectifs humains de faire surgir de façon immotivée – bien que conditionnée – des formes, figures, schèmes nouveaux qui, plus qu’organisateurs, sont créateurs de mondes. C’est en vertu de ces schèmes que le monde grec ancien est peuplé de nymphes et de dieux ; que le monde hébraïque est un produit de l’action de Dieu, qui a aussi créé l’homme ; que le monde capitaliste moderne est un monde voué à une expansion indéfinie des forces productives. Tout cela n’est ni nécessaire ni contingent. C’est la façon d’être que créent les êtres humains en société, et chaque fois ex nihilo quant à ce qui importe vraiment, c’est-à-dire la forme ou chose. L’Europe moderne utilise à la fois la Grèce, Rome, l’hébraïsme, des éléments arabes, des éléments germaniques, et autre chose encore qu’elle crée elle-même. Mais, en créant elle-même autre chose, elle donne une autre signification à ce qu’elle emprunte à ces mondes antérieurs.

On voit immédiatement le parallèle avec le sujet. Dans les deux cas nous avons ce mode d’être, qui est le mode d’être du pour soi, qu’on retrouve déjà élémentairement dans le vivant.

Le pour soi veut dire monde propre, source de création d’un monde propre. De même que rien ne peut entrer dans une cellule qu’à condition de traverser le filtre de l’enveloppe de celle-ci, et une fois qu’il y est entré être métabolisé par la cellule – ou bien il la tue -, de même rien ne peut entrer dans une psyché singulière qu’à condition d’être métabolisé par elle. Et rien ne peut entrer dans une société, qui ne soit ré-interprété, mais en fait recréé, reconstruit, pour prendre le sens que cette société-là donne à tout ce qui se présente pour elle.

Une société, comme une psyché, en première approximation, comme une cellule, comme un organisme vivant, est dans la clôture, au sens algébrique du terme. Un corps algébrique est clos si toute équation qui peut être écrite dans ce corps admet une solution avec des éléments de ce corps. Dans la société hébraïque, par exemple, tout ce qui apparaît trouve sa solution au plan de la signification, il peut y être interprété. D’où ce paradoxe fantastique que même I’Holocauste, du point de vue hébraique proprement dit, doit être plein de signification.

(…)

C’est cela la clôture algébrique du système.

Cette clôture est rompue deux fois dans histoire de l’humanité. Elle est rompue une première fois en Grèce ancienne.

Elle est refermée ensuite avec le christianisme, le vrai. Elle est rompue à nouveau avec l’Europe moderne dès les XIIème et XIIIème siècles, lorsque des questions commencent à surgir ; et finalement on débouche sur le temps des révolutions, des Lumières, du mouvement ouvrier.

(…)

À suivre..

L’alibi

J’attends rue Fontaine. J’attends rue Saint-Maur, souvent. J’attends rue des Couronnes, dans l’excitation du crépuscule, dans l’empire des lumières. J’attends partout, installé provisoirement dans le gris du temps, logé dans une infractuosité, une alvéole dans l’air piquant de l’automne. J’attends comme Philip Marlowe, ou comme Yves Simon, dans la puissance et l’orgueil de la solitude, au carrefour. J’attends sans impatience. C’est une part non negligeable de ma vie.

L’attente c’est l’alibi pour être arrêté, caché, désoeuvré, invisible. C’est l’impunité. Regarder et vivre non pas ‘de l’autre côté’, mais étrangement au milieu du monde. C’est encore la lettre volée : quelque chose gît là, caché en plein jour, dissimulé dans l’évidence. Y accéder est une transgression délicieuse, mais qu’on ne peut pas partager. On peut la relater et on dira que l’on fait de la poésie, mais… C’est plutôt que le monde dans lequel nous nous consumons – le monde des raisons, de l’objectivité, des vecteurs qui nous entraînent dans leurs couloirs- ce monde est création factice, signification imaginaire.

En vérité l’oisif, l’inoccupé à la limite de la stupidité, celui qui se permet de briser les chaînes de certitudes, de positivité exprimée, d’affects et d’injonctions, celui-ci accède. A quoi? Pas à lui-même (ça aussi, constructions, hypothèses, etc). Plutôt au rang de chose, comme une pierre, un mètre cube d’air rempli d’esprits, un être. Juste un être.

Neuruppin

L’aventure, disais-tu. L’adventure. Ce qui advient. Quand, comme immobile, tu sens la vie défiler en toi et autour de toi comme un décor, comme un récit. Quand les événements te rejoignent. La maison du marchand d’art Ferdinand Möller, logée dans les pins, au bord du lac. Au crépuscule les derniers rayons du soleil voyagent à l’horizontale, traversent les vitres et s’aventurent dans l’espace heurtant ici un meuble, là un visage, ou un dessin, une photo. L’inquiétude monte lentement du lac, des bois, de l’histoire sombre de cette villa, du visage anguleux du Doktor Matzel. Cris d’animaux, fraîcheur de tourbe. Et puis cette étrange chercheuse qui écrit seule à l’étage. Ce sont comme les panneaux d’un décor que l’on traverserait l’oeil ouvert, mais en rêvant peut-être ou étant le personnage d’une histoire.

—

Depuis trois jours je rencontre, sur des quais de gare, à des rendez-vous ici ou là dans Berlin, des gens avec qui j’ai longuement correspondu sans les avoir encore rencontrés, sans connaître leur visage. C’est comme si leur visage était connu au dernier moment, décidé ex abrupto par le metteur en scène ou l’auteur, comme s’ils enfilaient leur masque en vitesse dans les coulisses avant de bondir sur scène. Et ils la font, l’aventure. Ils surgissent. Ils sont inventés par le temps. Ils sont ‘l’altérité radicale‘. Ou le ‘Spiel das Lebens‘. Alors jouons, jouons. Nous n’avons strictement rien à perdre.

—

Le soir, dans cette agence à l’abandon qui est aussi un refuge, une antenne psychique, un observatoire, Jakob nous mixe savamment des drinks. Un sérieux qui ne supporte pas tout de suite l’ironie. Puis nous parlons autour de la petite table ronde, dans la nuit. Une cérémonie.

–/

Et l’architecture? Elle se déploie. Elle est. Elle est le résultat d’un processus certes, mais aussi le témoignage, plutôt que la matérialisation, d’un caractère, d’un fluide unique, d’une sorte de souffle, de Prāṇa. Ou d’esprit, de Geist si l’on veut. Quelque chose doit continuer de circuler, doit émaner, centrifugement et centripétement depuis un centre spritituel (ein geistiger Schwerpunkt) pour que les humains et esprits, les vivants et les choses, la ville et le cosmos vivent en paix. Communient. Ça s’explique mal en vérité, ça se vit. Das erklärt man nicht, das lebt man. L’architecture de Scharoun n’est que secondairement matérielle, ce n’est pas trop la question. Elle résulte, en vérité, d’une sorte de musique qu’il devait entendre. Il y a quelque chose de chamanique. Comme des enquêteurs, comme des archéologues dubitatifs, nous avons devant nous la trace, le vestige et nous devons nous méfier d’en tirer une rationnalité quelconque. En réalité nous devons remonter, au fil des méandres, jusqu’à l’âme et à l’esprit.

Nearly one

Chaleur. Rue bondées. Touristes. Excitation mauvaise. Enflure et pompe des Jeux Olympiques. Lassitude. Il n’y a finalement pas d’événements – remarque d’un parisien égoïste -, pas de déroulé, juste un éternel retour des saisons et des convoitises, une sorte d’automatisme de la société. Le nómos, c’est la coutume, qui devient loi, et puis morale. L’hétéronome puise dans les règles sociales (ce que Castoriadis appelle l’institué) les règles de son action. Il est « celui qui est mené par les autres ». L’autonomie, la démocratie grecque en aurait tracé l’exemple, établit ses propres lois en conscience, et décide. Pourquoi est-ce que je vis ici, et de cette manière? Par habitude, par coutume. Il y a finalement peu d’actes de décision, de gouvernement de soi dans une vie. Peut-être un ou deux. « Nearly one, » dit le camel spotter des Monthy Pythons, qui a identifié ‘presque un’ chameau en trente ans d’observations.

—-

Rue de la Terrasse, fleurs, angoisse (contenue) et ironie absurde. Les compte-rendus médicaux, la pompe des mandarins, leur langage incompréhensible. L’un deux à laissé un morceau de métal dans la hanche. Opérer ou pas. Angoisse du père devant les difficultés matérielles d’aujourd’hui : codes, mots de passe, emails, formulaires en ligne. Moi-même je me sens vieux à l’aider à faire ça. Je pense au beau texte de Preciado sur sa mère. Une sophistication hallucinante, une médecine de pointe qui bute dans l’absurde et dans l’erreur humaine. Toujours, la croyance dans les systèmes, les process, les plannings. Pourquoi la pensée rationnelle me paraît-elle absurde? Les Lumières, la raison, la logique, les systèmes, les calculs. Comme cela paraît loin de l’organique, de la Nuit du corps! Est-ce qu’on applique la logique à nos corps, où nos corps à cette logique? Quel mot de passe nous donnerait une compréhension intime du Caché qui fonctionne en nous?

—-

Je vois partout, où plutôt je transporte toujours avec moi le visage de rongeur de Kafka, et le masque noble, ardent, en voie de combustion de Tarkovski.

—-

Je propose à ma mère d’aller à Cernuschi, et elle ne se fait pas prier. Quelle surprenante vitalité elle a! Et elle, ce n’est pas dans les rapports des médecins qu’elle cherche son salut. A Cernuschi je vois ce beau plat, dynastie des Lê postérieures (Viet-Nam) : deux phoenix qui s’affrontent, ou qui se séduisent? Le plat a demeuré dans les cales d’un bateau naufragé au 14ème siècle et est couvert de concrétions marines.

—-

Castor & Pollux

Gombrowicz, en décembre, à Mar del Plata, seul dans une grande demeure déserte, dans la tempête et les orages sur la plage de la Quinta, avec l’exemple transperçant de Simone Weil comme emblème. » J’ai conscience, oui, que je suis déjà devenu. Déjà, je suis. Witold Gombrowicz, ces deux mots que je portais comme un vêtement, ils sont, déjà, révolus. Je suis trop. Encore que je puisse accomplir telle ou telle chose imprévue de moi-même, je n’en ai plus envie, non, je ne peux plus vouloir : je suis trop. Au milieu de cet univers infini qui sans cesse bouge et se transforme, sous un ciel indéfinissable, je suis, à jamais, achevé, fini, défini… je suis, et tellement que cela me projette en dehors de la nature. »

—

Bus 115 vers Montreuil à travers Bagnolet. Vendredi matin, temps gris, avec des éclats de lumière. Vers Montreuil, lieu de Berezinas passées, de désillusions, d’amertumes, mais d’aventures encore, dans cette grisaille équanime dont surgissent des formes, des situations, des gens, des inspirations. « Montreuil looks like Belgium », dit Filipo. Oui, avec cet aspect de ville qui ne cherche pas à être belle, et qui souvent l’est. Je regarde par la fenêtre du bus, complétement absorbé par le déroulement des choses, par l’ordre brutal, arbitraire et précis des choses qui a tout du poème. Pelouses livides, matériaux divers, rugueux, gris, comme des tonalités musicales. Je happe aussi les noms ici et là, comme une sorte de plancton poétique. Écrit sur un hangar en ciment gris : » so far » ou « Sofar« . « Plastherm ». « Les Malassis ». Et puis soudain, alors que le bus tourne et s’engage dans une rue toute droite vers l’autoroute A3, une ombre. L’ombre d’un bâtiment incroyable, ou plutôt, un groupe de bâtiments plantés comme des lames dans le ciel, d’une brutalité inouïe, au moins quarante ou cinquante mètres de haut. Je lis « Castor, Pollux, Aurore, Flore ». Plaqué sous les barres, un centre commercial à l’agonie sous son étanchéité, plus gris que le gris encore. C’est comme une épave, une étrave déchirée dans le ciel, comme la souffrance à vif de quelque chose ou de quelqu’un. Avenue de Stalingrad. Je regarde, j’écarquille, le bus passe, franchit l’autoroute toute bardée d’ouvrages d’art, le béton est omniprésent, il est puissant et beau comme sorte de minéralité de fiction, de décor apocalyptique, de chant déchiré. Je descends devant le « groupe scolaire du travail » parmi les chantiers de démolitions et m’engouffre dans les petites rues de Montreuil vers mon rendez-vous. Je sais que la liberté que je prends est conditionnelle, momentanée. Et pourtant je m’abandonne totalement au déroulé des choses, esclave de la faculté pure de voir et de sentir, de découvrir. Un mystère se joue là, sûrement, pour moi seul, un monde autre se dévoile comme dans le livre de Peter Handke, Mon année dans la baie de personne. Hangars. Petits pavillons rongés. Architectures plus ou moins dessinées. Essais, tentatives, chantiers avortés, démolitions en cours. Gris métaphysique, flottant. Je retrouve Moad entre deux rues, flottant lui-aussi, ironique, regardant un bâtiment étrange, sorte de colombage des années quatre-vingt en métal vert. Une espèce de Belgique, oui, après tout, la Belgique de Magritte et Delvaux. Plus tard, après le rendez-vous – retour en voiture avec Moad qui produit une impression toute différente, comme une contre-impression – je regarde ce que peux bien être cette arête invraisemblable que j’ai longée en bus le matin. Je scrute la photo aérienne, et trouve : Les Rigondes, Jean Balladur, 1962-1964, patrimoine du XXème siècle. Jean Balladur, la Grande Motte, l’hôpital de l’Institut Curie aussi. Les Rigondes ont lancé sa carrière et sa réputation, ont obtenu des prix. Réalisation soignée, bas-reliefs dessinés par l’architecte, choix du béton brut, bassins et supermarchés : on a tout oublié de ce temps-là et on n’a aucune idée de la résonance de cette architecture à l’époque, avant sa dégradation et ses restaurations plus ou moins réussies. Deux barres de treize et vingt étages, deux autres de quatre étages. Terrain de tennis, aujourd’hui disparu. Esquisse de supermarché ou de galerie commerciale. Ce que l’on peine aujourd’hui à comprendre, ce qui est a priori impensable, c’est la sûreté, la certitude, la confiance qui faisait dessiner ce genre de choses à un architecte. Conçu en 1957 pour une compagnie d’assurance. Ce n’est pas l’immédiat après-guerre, et il devait bien exister un tissu urbain à cet endroit, quelque chose. Et pourquoi Castor et Pollux, les Dioscures, les enfants de Zeus et de Léda ? Il y avait certainement l’assurance, la confiance, la certitude – le fait d’habiter dans une signification imaginaire sociale, comme dit Castoriadis, qui a totalement disparu. Il ne nous reste plus que l’architecture, la trace physique qui s’abime dans le temps, le sens, on l’a perdu comme pour les pyramides de Gizeh ou les temples aztèques.

—

Plus tard dans la journée, je rencontre Martine K., historienne du XXème arrondissement qui me donne des conseils pour la recherche sur les Bains et m’encourage. Chez cette dame âgée je sens encore brûler le feu de l’intérêt pour l’histoire et l’aventure, la passion de la connaissance, l’habitude de pousser des portes et d’écrire. Plus tard encore, réunion pour les travaux du 165 rue de Belleville, la plupart des copropriétaires, grassement satisfaits d’eux-mêmes, ignorent qu’ils vivent depuis des années au-dessus du regard Saint-Louis, dit chambre du chirurgien, qui date du Moyen Âge et du XVIIIème siècle. Malicieuse, Ray s’est bien gardée de le leur dire mais à ma demande elle produit une photo, sait qui s’en occupe, etc. Les autres mangent leurs cacahouètes et boivent leur bière. Détective obscur, à défaut d’être sauvage, j’aimerais que des liens s’établissent entre les Bains de la Renaissance et le chantier de la Renaissance, entre le n°174 et le 162 rue de Belleville, j’aimerais que ces réseaux souterrains m’emmènent dans une aventure, encore une, pourquoi pas, faite de rencontres et d’écueils, d’excitation, de lendemains.

Tangerine Dream

9h30. Soleil. Au « Nord-Sud ». Belle surface brillante du bar, café crème. Sentiment que (finalement ?) tout est possible. Reçu cette nuit les photos de l’hypothétique client – mais ne sont-ils pas toujours hypothétiques ? – pour un hôtel à Porto-Vecchio, dans la vieille ville. Il me teste, je le teste. The usual game… Cela fait plaisir de voir des photos de la Corse l’hiver, la lumière métallique de la mer et du ciel, la luminosité immanente des choses – la pierre, la terre cuite, et même l’herbe fluorescente – qui appellent immédiatement des sensations et des odeurs. Construire en ville, parmi ces murailles, dans cette citadelle, ce serait le rêve. Mais on peut rêver dans ce métier, ça, c’est gratuit. Les images me rappellent aussi la musique de Tangerine Dream (Tangram) que j’écoutais sans fin dans la Peugeot entre Bonifacio et Porto-Vecchio. Identificazione di una donna… Toute cette aventure, qui nous a pris quatre ans.

—

Journal de Gombrowicz, 1953 : « Vendredi. Ce Journal, je le rédige à contrecœur. Sa sincérité insincère me fatigue. Pour qui est-ce que j’écris ? Si c’est pour moi, pourquoi cela va-t-il à l’impression ? Et si c’est pour le lecteur, pourquoi fais-je semblant de dialoguer avec moi-même ? Te parlerais-tu de manière à ce que les autres t’entendent ? Que je suis loin de l’assurance et de l’élan qui m’animent lorsque — excusez le mot — « je crée » ! Sur ces feuillets, c’est comme si du sein béni de la nuit je sortais péniblement à la dure lumière du matin qui me fait bâiller et tire mes erreurs au grand jour. Le mensonge qui est à la base même de ce Journal me rend timide, et je vous en demande pardon, oui, pardon (mais peut-être ces derniers mots sont-ils superflus et, déjà, prétentieux ?) »

—

Simpliste, ou peut-être seulement naïf, pas dans la réalité, etc. : la gauche, c’est la confiance dans le devenir de l’homme, ou plutôt, c’est l’espoir. La droite, c’est la recherche de la sécurité, ou plutôt, c’est la peur de la perdre. Aujourd’hui, il n’y a plus de gauche, l’idéologie du socialisme et du communisme est faillie, ou trahie, et donc il n’y a plus d’espoir. Il nous reste la droite et sa peur, partout, en menu unique. C’est drôle, comme le sens réside dans les mots, les hante telle une radiation fossile. Patrimoine : l’héritage du père : on imagine tout de suite des réunions de famille un peu crispées. Conservateur. En 1283, cela voulait dire : « Celui qui est chargé de maintenir un droit ou un privilège. » En 1795 : « Qui protège du désordre. » Et en 1815 : « Opposé à toute innovation. » L’acte même de conserver, de maintenir, de protéger en vue de transmettre, si l’on veut, implique la peur de perdre. Il ne peut pas y avoir d’espoir ; à la place, il doit n’y avoir que des certitudes. L’espoir est en berne, il n’est pas dans le Zeigeist car l’avenir est en berne. Ce qui manque, c’est la pensée, la pensée créative et dynamique du temps qui se crée, qui surgit, et qui accompagne notre trajectoire en cette vie, et en ce monde. Laissée à elle-même la droite fabrique de la droite qui va mécaniquement vers l’extrême droite, elle n’a pas d’idées, qui viendraient du camp d’en face, à contrer, elle n’a plus de « réaction » à opposer, elle ne fait que se parodier et se ronger elle-même dans les boucles de sa peur. Peur de tout, en fait, peur de l’autre, peur du changement, peur de perdre, peur de gagner, peur d’avoir peur, peur d’avoir peur d’avoir peur. Naïf : ce qu’il faut, c’est une pensée créative de gauche, pas une idéologie, pas des claquements de dents pavloviens. Une pensée. Pourquoi pas Castoriadis, à ce stade, « l’Institution imaginaire de la société » : « Toute société a essayé de donner une réponse à quelques questions fondamentales : qui sommes-nous, comme collectivité ? Que sommes-nous, les uns pour les autres ? Où et dans quoi sommes-nous ? Que voulons-nous, que désirons-nous, qu’est-ce qui nous manque ? La société doit définir son « identité » ; son articulation ; le monde, ses rapports à lui et aux objets qu’il contient ; ses besoins et ses désirs. Sans la « réponse » à ces « questions », sans ces « définitions », il n’y a pas de monde humain, pas de société et pas de culture –car tout serait chaos indifférencié. Le rôle des significations imaginaires est de fournir une réponse à ces questions, réponse que de toute évidence, ni la « réalité » ni la « rationalité » ne peuvent fournir. »

Par la fenêtre, 1

En face de moi, de l’autre côté du carrefour, légèrement sur la droite, à, disons, quarante mètres et un étage en dessous, un homme. Un homme seul dans un appartement ressemblant au mien, quoi que plus grand, plus chic, dans un immeuble Art Déco. Un homme seul qui évolue dans son appartement, — et l’on présume que sa solitude n’est que conjoncturelle, accidentelle, très probablement due au confinement. On sent que cet homme n’a pas l’habitude d’être seul, ces mouvements n’ont pas la fluidité, l’assurance que procurent une longue habitude. On pressent une épouse et des enfants en Bretagne, et lui retenu à la ville dans un scénario bourgeois, urbain, rassurant de classicisme. Un scénario, d’avant. Voire… L’homme a l’air jeune, et un autre scénario voudrait tout aussi bien qu’il n’habite pas chez lui, qu’on lui ait prêté l’appartement, les ‘Bretons’ étant de la famille ou des amis proches. Cela expliquerait la raideur, les gestes empruntés, la politesse excessive à l’égard d’objets ou de meubles qui ne sont pas les siens, la distance amusée et respectueuse face à un luxe qui lui est d’ordinaire étranger. A cette distance précisément, ni trop près ni trop loin, on voit les gens sans les scruter, on les aperçoit sans vraiment les distinguer, ce sont des silhouettes, des personnages en quête d’auteur, comme dans la pièce de Pirandello. Et ce qui frappe chez ce distant voisin, cet alter ego un peu brumeux, c’est sa distinction. Pas sa distinction en tant qu’individu (chemise bleue, cheveux bruns, mince, une sorte de moue dédaigneuse, presque outrageusement habillé pour lire un lire, comme ça sur son canapé, un samedi matin de confinement), sa distinction en tant que quidam, silhouette, homo sapiens, Mensch. Je veux dire, les précautions incroyables du genre humain vis-à-vis d’un extérieur tout théorique. L’élégance, pourrait-on dire, ou plus pauvrement, les manières, mais ce n’est pas ça. Cette chemise, cette coupe de cheveux, cette tenue du corps dans le volume de vide de l’appartement, cette évolution fluide du squelette (frame), des muscles dans l’atmosphère confinée, c’est la résistance au néant, c’est plus que ‘la vie’, c’est la civilisation, c’est la culture. C’est quelque chose qui se trace sur fond de vide, qui s’emporte sur fond de vide et cela requiert de l’énergie, de l’atavisme, de la ruse et de l’entraînement. Qu’est-ce qui fascine le narrateur, dans le Côté de Guermantes, quand le soir à Doncières il distingue ‘des hommes et des femmes amphibies, se réadaptant chaque soir à vivre dans un autre élément que le jour’ et qui nagent dans la lumière de leur appartement ? L’opacité de nos rites, l’insondable complexité de nos apparences qui nous fait prendre, à une certaine distance, nos contemporains pour une espèce mystérieuse, inconnue.

Il faut, continuellement, présenter quelque chose face à l’énigme du monde. Il nous faut, à chaque instant, une forme contre laquelle celle-ci puisse glisser, heurter au besoin et se faisant, nous définir. Il nous faut une forme– ce que la brume de la conscience et de ses arrières-mondes n’ont que rarement, ce que la pensée n’a que rarement, par flashes. Il nous faut une forme contre la rumeur du monde, contre le white noise du monde. Un visage, pourrait-on dire. La forme d’un corps. Mais au-delà, ce que cette chemise, ce col, cette légère moue, ce que l’angle de ce livre présenté au soleil disent, c’est la certitude absolue de l’individu d’être dans un ensemble, d’appartenir à un ensemble. En me comportant comme ceci ou comme cela, je présuppose l’existence et le comportement de tous les hommes, j’esquisse une morale, dit Sartre. En reconnaissant à la société ses pouvoirs sur ma psyché, mon égo, dit Castoriadis, en admettant et en accueillant sa puissance de projection sur moi – d’où ce comportement policé, dressé – je récupère la possibilité d’évoluer moi aussi dans les représentations, dans les significations imaginaires sociales, d’interagir avec elles. Je suis toujours et en tout lieu porté, projeté, étayé sur ces représentions qui me donnent contenance et apparence, chez moi ou dans le désert de Gobi. J’appartiens. I belong. Castoriadis, dans ‘L’institution imaginaire de la société’, cite la définition de l’ensemble donnée par le mathématicien Georg Cantor : ‘Un ensemble est une collection en un tout d’objets définis et distincts de notre intuition et de notre pensée’. Cet ensemble fondamental, naïf, indémontrable, qui rend interchangeable le mien et le nôtre, que l’on happe par la fenêtre ouverte autant qu’on le projette, — cette chaude continuité de l’être ensemble, de l’être dans un ensemble depuis l’enfance –… la voilà, notre armure. La voilà, notre économie de filaments cognitifs et affectifs lancés à travers l’espace et le temps, notre mycélium. Nous nageons là-dedans comme les aristocrates de Proust nagent dans la ‘grasse liqueur’ de la lumière de leur appartement. Nous n’y prêtons pas plus attention qu’à l’air que nous respirons ou à l’eau dans laquelle nous nageons, pour la raison que des milliers de génération ont tissé cette toile avant nous et pour nous. Et nous flottons replets dans cette nonchalance, du canapé à la cuisine.