La première idée quand on ‘découvre’ Scharoun, l’étendue de ses textes, ascendances, filiations c’est d’être en face d’une autre modernité, d’un autre récit de la modernité des années 1920 que celle que l’on nous a apprise à l’école. Il y aurait, d’un côté, les rationalistes comme Le Corbusier, Mies van der Rohe, Behrens, Gropius ; et de l’autre le ‘top four’* de l’organique, Wright, Aalto, Häring, Scharoun. D’un côté, la froide géométrie, la déférence à l’industrie, l’abstraction et on ajouterait aujourd’hui, une curieuse appétence pour l’ordre dans la société et une volonté de rupture avec l’histoire. Et de l’autre, la référence au vivant, la géométrie souple, une irrationalité assumée – les ‘dessins d’enfant’ d’Alvar Aalto – une continuité historique, une pensée de la société plus généreuse, de la communauté plus que de l’individu. Mais c’est en réalité plus complexe que cela.

D’abord, chacun des ‘top four’ est aussi un moderne, et même si Wright est un peu à part dans son rêve ‘usonien’, chacun a été fasciné par son époque, par la technique, par l’industrie, par toutes les transformations à l’oeuvre à l’aube du vingtième siècle. Le fameux ‘form follows function’ émane de Wright et de Sullivan, et fut repris par le théoricien du Neues Bauen, Hugo Häring. Entre 1920 et 1930 les lignes de ce que nous avons appelé le taillis de la modernité n’étaient pas tracées comme aujourd’hui. Un bouillonnement d’idées se mélangeaient, avec des convergences sur la nécessité d’une modernité – quel architecte ne le souhaiterait pas ? -, mais aussi des divergences politiques extrêmes – du socialisme de la République de Weimar à l’Esprit nouveau d’un Le Corbusier que l’on critique aujourd’hui comme une expression du fascisme des années 1930.

Des traditions et des sensibilités différentes passaient par ce même taillis de la modernité allemande qu’on a aussi appelé ‘Neue Sachlichkeit’, nouvelle objectivité. Et se croisaient, comme Scharoun, Mies et Le Corbusier au lotissement du Weissenhof à Stuttgart en 1927, ou encore Scharoun, Häring et Gropius à celui de Siemensstadt à Berlin en 1930. Plutôt que de modernité alternative, puisqu’après tout elle a tout de même fait oeuvre, on peut parler d’une composante différente, d’une branche moins explorée et moins comprise parce que moins médiatisée. Qu’ont en commun les membres du ‘top four’ et leurs affiliés ?

Le rapport à la nature, bien sûr, on pourrait mieux dire : le rapport au vivant (das Leben, chez Scharoun). L’organique (de organon, instrument, organe) se réclame d’une appartenance au vivant, de la notion de croissance comme par exemple dans la ‘Métamorphose des plantes’ de Goethe. Chez Scharoun ou chez Häring, villes, bâtiments, paysages, logis sont des organismes, sont conçus ou plutôt compris comme tels. Ils sont pris dans la fluidité du vivant que eux ressentent sans vouloir forcément s’en rendre maîtres.

Ensuite, l’attention à la vie se marque par celle accordée aux façons de vivre. Ici il faut noter le travail de Scharoun, Häring, Aalto, entre 1920 et 1960, sur les plans des logements collectifs, influencés les uns par les autres, d’une opération à l’autre, avant et après la seconde guerre mondiale. Cette conception qu’on a appelée centrifuge, du dedans vers le dehors. Cette attention au mobilier, que tous dessinaient – aussi Wright – et qu’Aalto a aussi produit. Cette importance des loggias, balcons, jardins. Finalement, cette attention aux usages marque une attention, un amour de la société, de la classe moyenne dont on assume faire partie. Scharoun a habité toute sa vie dans ses immeubles collectifs, à Siemensstadt, à Stuttgart, à Charlottenburg. ‘Gemeinschaft und Gesellschaft’, communauté et société.

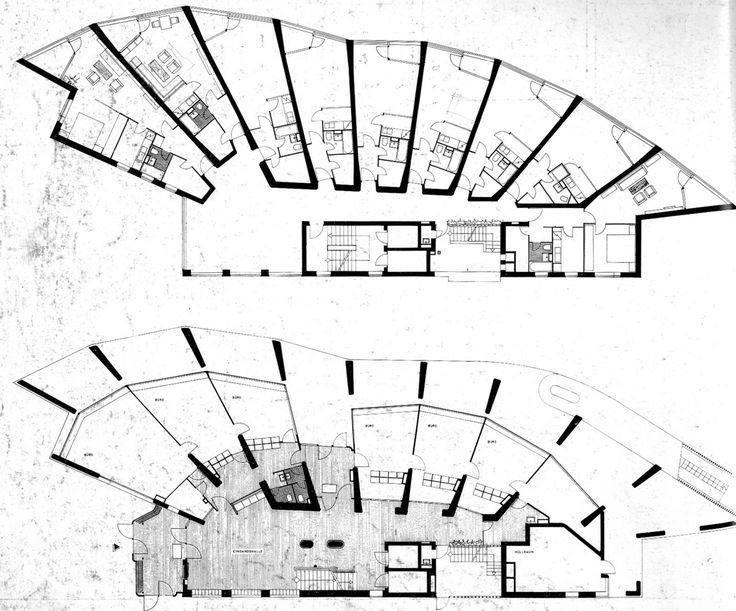

Et surtout, cette différenciation. Ce n’est jamais le même plan pour tous, la même orientation pour tous, ni encore la même nature. Différentes solutions sont explorées et proposées, accumulées ou plutôt ‘organisées organiquement’ dans un corps qui serait la rue, la ville, l’immeuble. La notion de série peut être utilisée mais n’est pas une fin en soi. De même de la trame, de la structure. Il n’est simplement point de rigidité ni mentale, ni constructive. L’immeuble Neue Vahr d’Aalto à Brême (1957) en est l’illustration, tout comme son bâtiment pour le MIT de Boston.

Si l’on essaie de tirer le fil de ce qui différencie un courant de l’autre, en sachant que nombre des acteurs respectifs ont parfois un pied dans chaque domaine, je dirais que c’est le rapport à l’abstraction. Dans sa version la plus violente – qu’on pense aux perspectives urbaines de Hilberseimer ou de Le Corbusier dans les années 20 – la modernité s’hypnotise elle-même par la violence de son abstraction de sa géométrie, de sa répétition. Elle est ivre de sa pensée, que rien n’arrête comme un Juggernaut. Dans une conférence de 1954, Scharoun cite l’urbaniste allemand Fritz Schumacher, sur la ‘nécessité de garder le pouvoir sur toutes les forces (Gewalten) dont nous risquons de devenir esclaves’. Il y a un danger dans l’abstraction, c’est sa pureté et sa clarté qui hypnotise. Les organiques ont le mérite ne pas vouloir se départir de leur appartenance au vivant, à la Terre, à la société. De leur proximité, ou de leur sensibilité plus proche de l’art, comme Scharoun des expressionnistes, il font une force. Häring et Scharoun raillent souvent sur les ‘mathématiques qui ne contiennent pas le secret du monde’ mais il y a du vrai là-dedans. Même le vertige de la pensée, c’est encore un corps, c’est encore vivant, c’est encore ici et maintenant.

A suivre..

—

* ORGANIQUE, L’architecture du logement des écrits aux oeuvres, Bruno Marchand & Christophe Joud, EPFL Press, 2020

** Alvar Aalto, Immeuble Neue Vahr, Brême, 1957, plan du rez-de-chaussée et d’un étage courant.