Un universitaire raconte à la radio que nous sommes tous désormais « en ligne » comme nous étions autrefois à la chaîne dans les usines. Il y a du vrai. Nous boulonnons des mails, de l’Instagram et du Facebook douze heures par jour. Oui, nous sommes entièrement rendus, pieds et poings liés, à un ordre numérique qui nous assouvit. Réduits à un œil, un doigt, quelques connexions synaptiques et d’autres numériques – corps réduit d’un côté, et corps augmenté de l’autre -, nous flottons, étranges créatures des profondeurs numériques. Nous sommes du tropisme, de l’acte réflexe, rétinien. Nous likons pour exister, et voulons qu’on nous like. Et alors ? C’est de l’humain, c’est ça l’humain en réalité. Grenouilles de laboratoire peut-être, mais des grenouilles avec affect. Il est vrai que nous acceptons d’être enchaînés, bon gré mal gré, mais nous l’acceptons comme nous acceptons la condition humaine. La condition de notre condition, si l’on peut dire, c’est de vivre dans l’angoisse et l’espoir d’être validés par les autres pour, hypothétiquement, nous valider nous-mêmes. Finalement, que cela se fasse avec une plume d’oie ou un Iphone, c’est une question accessoire. Car ce brouillard numérique, cette tempête perpétuelle de datas dans laquelle nous ne cessons de nous déverser est une tempête d’affects. Les forces puissantes qui font tourner cette industrie mondiale sont les motions qui nous poussent vers les autres parce que nous ne pouvons faire autrement, parce que nous sommes ainsi faits. La granularité de l’homme s’affine, nous devenons toujours plus fluents, ectoplasmiques, flottants : mais nous procédons toujours du même besoin pathologique d’être avec les autres, d’être comme les autres, d’être aimés des autres. Ce besoin, sorte de constante de l’humain, ne varie pas dans son intensité mais évolue considérablement dans ses moyens. Peut-être que le numérique est la principale évolution depuis le langage. J’ai lu quelque part que le langage a été inventé pour permettre « de s’occuper de, ou d’interagir avec plusieurs personnes à la fois » aux temps préhistoriques. Le numérique serait une rupture d’échelle comparable dans l’évolution, permettant par exemple à une adolescente de quinze ans de recueillir des milliers « d’approbations » sur un réseau social en quelques minutes. L’intelligence artificielle, avec nous dedans, le brassage universel et tout puissant des données de toutes sortes semblent être notre horizon, les plus mystiques d’entre nous diront notre but, notre finalité ou notre destin.

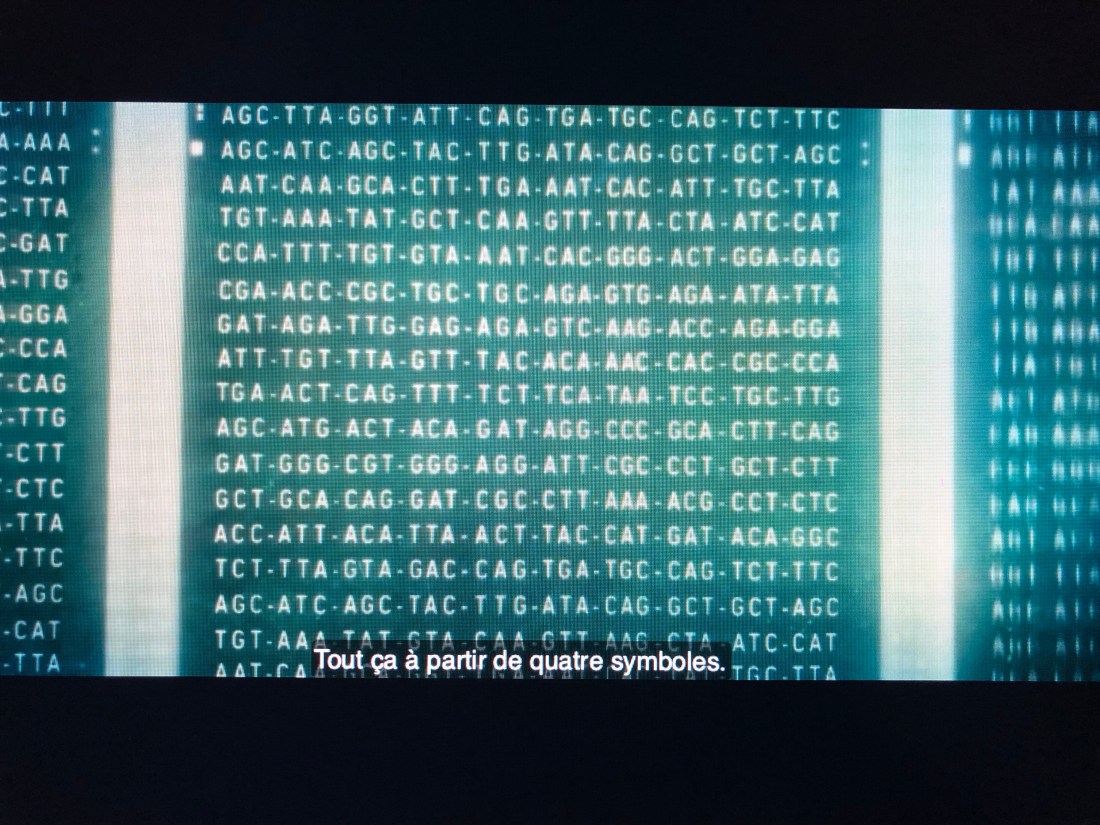

Le remarquable film « Blade Runner 2049 » montre avec élégance, dans une séquence, l’étroite analogie entre les quatre lettres de notre ADN (A pour adénine, G pour guanine, T pour thymine, C pour cytosine) et les deux « digits » du numérique, 0 et 1. Un vertige de la pensée nous saisit quand on s’aperçoit que tout est code : le langage d’abord, puis le codage électronique. L’un code l’autre, et vice versa. Tout semble effectivement pouvoir être rompu aux grains universels et indivisibles qu’imaginaient les philosophes antiques : en fait « d’atomes » nous avons des chiffres et des lettres de code combinables à l’infini. Les deux Blade Runner, que j’ai revu coup sur coup, montrent de façon poignante je trouve ces hésitations de l’humain sur ce nouveau seuil, cette confusion profonde entre d’un côté une nature perdue, élusive, illusoire; et de l’autre une facticité, celle du« réplicant » qui nous fascine, nous attire, nous inquiète, nous dégoûte tout à la fois. « Humains plus que l’humain », se revendiquent les « réplicants » révoltés contre le sort que leur infligent les humains. Eh oui, l’humain c’est le devenir, la projection, l’invention, la mutation. Créer sa propre facticité pour exister. Et flottant au-dessus de nos créations, de nos outrances, de nos avatars, luit la persistante « animula, vagula, blandula » chère à l’empereur Hadrien de Marguerite Yourcenar, la « petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps » – même si ce corps, finalement, change. Sans fascination morbide, nous voyons bien que nous approchons un versant, une frontière, une nouvelle dimension pour l’humain. Comment l’appréhender, comment s’en réjouir sans en avoir peur, telle est la question. Comment reprendre goût à notre devenir?